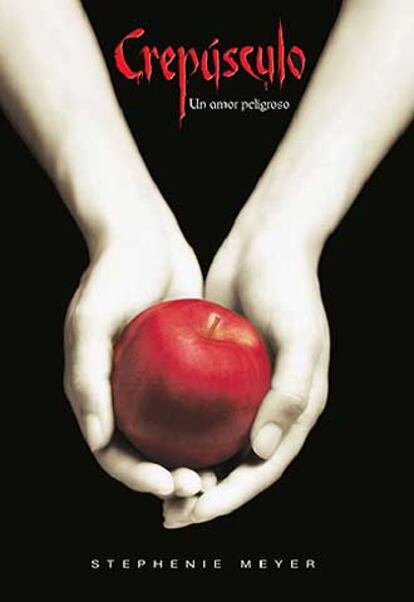

Crep¨²sculo, un amor peligroso

Stephenie Meyer presenta una historia ¨ªntima que atrapa al lector con una prosa sorprendentemente madura, en la que el humor y la acci¨®n no decaen en ning¨²n momento.

FRAGMENTO

Cap¨ªtulo 1

Primer encuentro

MI MADRE ME LLEV? AL AEROPUERTO CON LAS VENTANILLAS DEL COCHE BAJADAS. En Phoenix, la temperatura era de veinticuatro grados y el cielo de un azul perfecto y despejado. Me hab¨ªa puesto mi blusa favorita, sin mangas y con cierres a presi¨®n blancos; la llevaba como gesto de despedida. Mi equipaje de mano era un anorak.

En la pen¨ªnsula de Olympic, al noroeste del Estado de Washington, existe un pueblecito llamado Forks cuyo cielo casi siempre permanece encapotado. En esta insignificante localidad llueve m¨¢s que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos. Mi madre se escap¨® conmigo de aquel lugar y de sus tenebrosas y sempiternas sombras cuando yo apenas ten¨ªa unos meses. Me hab¨ªa visto obligada a pasar all¨ª un mes cada verano hasta que por fin me impuse al cumplir los catorce a?os, por lo que, en vez de eso, los tres ¨²ltimos a?os, Charlie, mi padre, hab¨ªa pasado sus dos semanas de vacaciones conmigo en California.

"S¨®lo un vampiro te querr¨¢ para siempre"

| Meyer, Stephenie |

| Alfaguara Ediciones |

| Formato R¨²stica |

| Desde el 16 de Junio |

Y ahora me exiliaba a Forks, un acto que me aterraba, ya que detestaba el lugar.

Adoraba Phoenix. Me encantaba el Sol, el calor abrasador, y la vitalidad de una ciudad que se extend¨ªa en todas las direcciones.

—Bella —me dijo mam¨¢ por en¨¦sima vez antes de subir al avi¨®n—, no tienes por qu¨¦ hacerlo.

Mi madre y yo nos parecemos mucho, salvo por el pelo corto y las arrugas de la risa. Tuve un ataque de p¨¢nico cuando contempl¨¦ sus ojos grandes e ingenuos. ?C¨®mo pod¨ªa permitir que se las arreglara sola, ella que era tan cari?osa, caprichosa y atolondrada? Ahora ten¨ªa a Phil, por supuesto, por lo que probablemente se pagar¨ªan las facturas, habr¨ªa comida en el frigor¨ªfico y gasolina en el dep¨®sito del coche, y podr¨ªa apelar a ¨¦l cuando se encontrara perdida, pero aun as¨ª?

—Es que quiero ir —le ment¨ª. Siempre se me ha dado muy mal eso de mentir, pero hab¨ªa dicho esa mentira con tanta frecuencia en los ¨²ltimos meses que ahora casi sonaba convincente.

—Saluda a Charlie de mi parte —dijo con resignaci¨®n.

—S¨ª, lo har¨¦.

—Te ver¨¦ pronto —insisti¨®—. Puedes regresar a casa cuando quieras. Volver¨¦ tan pronto como me necesites.

Pero en sus ojos vi el sacrificio que le supon¨ªa esa promesa.

—No te preocupes por m¨ª —le ped¨ª—. Todo ir¨¢ estupendamente. Te quiero, mam¨¢.

Me abraz¨® con fuerza durante un minuto; luego, sub¨ª al avi¨®n y ella se march¨®.

Para llegar a Forks ten¨ªa por delante un vuelo de cuatro horas de Phoenix a Seattle, y de all¨ª a Port Angeles, una hora m¨¢s en una avioneta, y otra m¨¢s en coche. No me desagrada volar, pero me preocupaba un poco pasar una hora en el coche con Charlie.

Lo cierto es que Charlie hab¨ªa llevado bastante bien todo aquello. Parec¨ªa realmente complacido de que por primera vez fuera a vivir con ¨¦l de forma m¨¢s o menos permanente. Ya me hab¨ªa matriculado en el instituto y me iba a ayudar a comprar un coche.

Pero estaba convencida de que iba a sentirme inc¨®moda en su compa?¨ªa. Ninguno de los dos ¨¦ramos muy habladores que se diga, y, de todos modos, tampoco ten¨ªa nada que decirle. Sab¨ªa que mi decisi¨®n lo hac¨ªa sentirse un poco confuso, ya que, al igual que mi madre, yo nunca hab¨ªa ocultado mi aversi¨®n hacia Forks.

Estaba lloviendo cuando el avi¨®n aterriz¨® en Port Angeles. No lo consider¨¦ un presagio, simplemente era inevitable. Ya me hab¨ªa despedido del Sol.

Charlie me esperaba en el coche patrulla, lo cual no me extra?¨®. Para las buenas gentes de Forks, Charlie es el jefe de Polic¨ªa Swan. La principal raz¨®n de querer comprarme un coche, a pesar de lo escaso de mis ahorros, era que me negaba en redondo a que me llevara por todo el pueblo en un coche con luces rojas y azules en el techo. No hay nada que ralentice m¨¢s la velocidad del tr¨¢fico que un poli.

Charlie me abraz¨® torpemente con un solo brazo cuando bajaba a trompicones la escalerilla del avi¨®n.

—Me alegro de verte, Bella —dijo con una sonrisa al mismo tiempo que me cog¨ªa y sosten¨ªa—. Apenas has cambiado. ?C¨®mo est¨¢ Ren¨¦e?

—Mam¨¢ est¨¢ bien. Yo tambi¨¦n me alegro de verte, pap¨¢. —No le pod¨ªa llamar Charlie a la cara.

Solo tra¨ªa unas pocas maletas. La mayor¨ªa de mi ropa de Arizona era demasiado ligera para llevarla en Washington. Mi madre y yo hab¨ªamos hecho un fondo com¨²n con nuestros recursos para complementar mi vestuario de invierno, pero, a pesar de todo, era escaso. Todas cupieron f¨¢cilmente en el maletero del coche patrulla.

—He localizado un coche perfecto para ti, y muy barato —anunci¨® una vez que nos abrochamos los cinturones de seguridad.

—?Qu¨¦ tipo de coche?

Desconfi¨¦ de la manera en que hab¨ªa dicho ?un coche perfecto para ti? en lugar de simplemente ?un coche perfecto?.

—Bueno, es un monovolumen, un Chevy para ser exactos.

—?D¨®nde lo encontraste?

—?Te acuerdas de Billy Black, el que viv¨ªa en La Push?

La Push es una peque?a reserva india situada en la costa.

—No.

—Sol¨ªa venir de pesca con nosotros durante el verano —me record¨®.

Por eso no me acordaba de ¨¦l. Se me da bien olvidar los recuerdos dolorosos e innecesarios.

—Ahora est¨¢ en una silla de ruedas —continu¨® Charlie cuando no respond¨ª—, por lo que no puede conducir y me propuso venderme su cami¨®n por una ganga.

—?De qu¨¦ a?o es?

Por la forma en que le cambi¨® la cara, supe que era la pregunta que no deseaba o¨ªr.

—Bueno, Billy ha realizado muchos arreglos en el motor. En realidad, tampoco tiene tantos a?os.

Esperaba que no me tuviera en tan poca estima como para creer que iba a dejar pasar el tema as¨ª como as¨ª.

—?Cu¨¢ndo lo compr¨®?

—En 1984? Creo.

—?Era nuevo cuando lo adquiri¨®?

—En realidad, no. Creo que era nuevo a principios de los sesenta, o a lo mejor a finales de los cincuenta —confes¨® con timidez.

—Crist? Pap¨¢, no s¨¦ nada de coches. No podr¨ªa arreglarlo si se estropeara y no me puedo permitir pagar un taller.

—Nada de eso, Bella, el trasto funciona a las mil maravillas. Hoy en d¨ªa no los fabrican tan buenos.

El trasto, repet¨ª en mi fuero interno. Al menos ten¨ªa posibilidades como apodo.

—?Y qu¨¦ entiendes por barato?

Despu¨¦s de todo, ¨¦se era el punto en el que no pod¨ªa ceder.

—Bueno, cari?o, ya te lo he comprado como regalo de bienvenida.

Charlie me mir¨® de reojo con rostro expectante.

Vaya. Gratis.

—No ten¨ªas que hacerlo, pap¨¢. Iba a comprarme un coche.

—No me importa. Quiero que te encuentres a gusto aqu¨ª.

Charlie manten¨ªa la vista fija en la carretera mientras hablaba. Se sent¨ªa inc¨®modo al expresar sus emociones en voz alta. Yo lo hab¨ªa heredado de ¨¦l, de ah¨ª que tambi¨¦n yo mirara hacia la carretera cuando le respond¨ª:

—Es estupendo, pap¨¢. Gracias. Te lo agradezco de veras.

Resultaba innecesario a?adir que era imposible estar a gusto en Forks, pero ¨¦l no ten¨ªa por qu¨¦ sufrir conmigo. Y a caballo regalado no le mires el diente, ni el motor.

—Bueno, de nada. Eres bienvenida —mascull¨®, avergonzado por mis palabras de agradecimiento.

Intercambiamos unos pocos comentarios m¨¢s sobre el tiempo, que era h¨²medo, y b¨¢sicamente ¨¦sa fue toda la conversaci¨®n. Miramos a trav¨¦s de las ventanas en silencio.

El paisaje era hermoso, por supuesto, no pod¨ªa negarlo. Todo era de color verde: los ¨¢rboles, los troncos cubiertos de musgo, el dosel de ramas que colgaban de los mismos, el suelo cubierto de helechos. Incluso el aire que se filtraba entre las hojas ten¨ªa un matiz de verdor.

Era demasiado verde, un planeta alien¨ªgena.

Finalmente llegamos al hogar de Charlie. Viv¨ªa en una casa peque?a de dos dormitorios que compr¨® con mi madre durante los primeros d¨ªas de su matrimonio. ?sos fueron los ¨²nicos d¨ªas de su matrimonio, los primeros. All¨ª, aparcado en la calle delante de una casa que nunca cambiaba, estaba mi nuevo monovolumen, bueno, nuevo para m¨ª. El veh¨ªculo era de un rojo desva¨ªdo, con guardabarros, grandes y redondos, y una cabina de aspecto bulboso. Para mi enorme sorpresa, me encant¨®. No sab¨ªa si funcionar¨ªa, pero pod¨ªa imaginarme al volante. Adem¨¢s, era uno de esos modelos de hierro s¨®lido que jam¨¢s sufren da?os, la clase de coches que ves en un accidente de tr¨¢fico con la pintura intacta y rodeado de los trozos del coche extranjero que acaba de destrozar.

—?Caramba, pap¨¢! ?Me encanta! ?Gracias!

Ahora, ma?ana ser¨ªa un d¨ªa bastante menos terror¨ªfico. No me ver¨ªa en la tesitura de elegir entre andar tres kil¨®metros bajo la lluvia hasta el instituto o dejar que el jefe de Polic¨ªa me llevara en el coche patrulla.

—Me alegra que te guste —dijo Charlie con voz ¨¢spera, nuevamente avergonzado.

Subir todas mis cosas hasta el primer piso requiri¨® un solo viaje escaleras arriba. Ten¨ªa el dormitorio de la cara oeste, el que daba al patio delantero. Conoc¨ªa bien la habitaci¨®n; hab¨ªa sido la m¨ªa desde que nac¨ª. El suelo de madera, las paredes pintadas de azul claro, el techo de cielo raso a dos aguas, las cortinas de encaje ya amarillentas flanqueando las ventanas? Todo aquello formaba parte de mi infancia. Los ¨²nicos cambios que hab¨ªa introducido Charlie se limitaban a sustituir la cuna por una cama y a?adir un escritorio cuando crec¨ª. Encima de ¨¦ste hab¨ªa ahora un ordenador de segunda mano con el cable del m¨®dem fijado al suelo con grapas hasta la toma de tel¨¦fono m¨¢s pr¨®xima. Mi madre lo hab¨ªa estipulado de ese modo para que estuvi¨¦ramos en contacto con facilidad. La mecedora que ten¨ªa desde ni?a a¨²n segu¨ªa en el rinc¨®n.

S¨®lo hab¨ªa un peque?o cuarto de ba?o en lo alto de las escaleras que deber¨ªa de compartir con Charlie. Intent¨¦ no darle muchas vueltas al asunto.

Una de las cosas buenas que tiene Charlie es que no se queda revoloteando a tu alrededor. Me dej¨® sola para que desempacara mis cosas y me instalara, una haza?a que hubiera sido del todo imposible para mi madre. Resultaba estupendo estar sola, no tener que sonre¨ªr ni poner buena cara; fue un respiro que me permiti¨® contemplar a trav¨¦s del cristal la cortina de lluvia con desaliento y derramar unas pocas l¨¢grimas. No estaba de humor para una gran llantina. Eso pod¨ªa esperar hasta que me acostara, para reflexionar sobre lo que me aguardaba al d¨ªa siguiente.

El aterrador c¨®mputo de estudiantes del instituto de Forks era de tan s¨®lo trescientos cincuenta y siete, ahora trescientos cincuenta y ocho. Solamente en mi clase de tercer a?o en Phoenix hab¨ªa m¨¢s de setecientos alumnos. Todos los j¨®venes de por aqu¨ª se hab¨ªan criado juntos y sus abuelos hab¨ªan aprendido a andar juntos. Yo ser¨ªa la chica nueva de la gran ciudad, una curiosidad, un bicho raro.

Tal vez podr¨ªa utilizar eso a mi favor si tuviera el aspecto que se espera de una chica de Phoenix, pero f¨ªsicamente no encajaba en modo alguno. Deber¨ªa ser alta, rubia, de tez bronceada, una jugadora de voleibol o quiz¨¢ una animadora, todas esas cosas propias de quienes viven en el valle del Sol.

Por el contrario, mi piel era blanca como el marfil a pesar de las muchas horas de sol de Arizona, sin tener siquiera la excusa de unos ojos azules o un pelo rojo. Siempre he sido delgada, pero m¨¢s bien flojucha y, desde luego, no una atleta. Me faltaba la coordinaci¨®n suficiente para practicar deportes sin hacer el rid¨ªculo o da?ar a alguien, a m¨ª misma o a cualquiera que estuviera demasiado cerca.

Despu¨¦s de colocar mi ropa en el viejo tocador de madera de pino, me llev¨¦ el neceser al cuarto de ba?o para asearme tras un d¨ªa de viaje. Contempl¨¦ mi rostro en el espejo mientras me cepillaba el pelo enredado y h¨²medo. Tal vez se debiera a la luz, pero ya ten¨ªa un aspecto m¨¢s cetrino y menos saludable. Puede que tenga una piel bonita, pero es muy clara, casi trasl¨²cida, por lo que su aspecto depende del color del lugar y en Forks no hab¨ªa color alguno.

Mientras me enfrentaba a mi p¨¢lido reflejo en el espejo, tuve que admitir que me enga?aba a m¨ª misma. Jam¨¢s encajar¨ªa, y no s¨®lo por mis carencias f¨ªsicas. Si no me hab¨ªa hecho un huequecito en una escuela de tres mil alumnos, ?qu¨¦ posibilidades iba a tener aqu¨ª?

No sintonizaba bien con la gente de mi edad. Bueno, lo cierto es que no sintonizaba bien con la gente. Punto. Ni siquiera mi madre, la persona con quien manten¨ªa mayor proximidad, estaba en armon¨ªa conmigo; no ¨ªbamos por el mismo carril. A veces me preguntaba si ve¨ªa las cosas igual que el resto del mundo. Tal vez la cabeza no me funcionara como es debido.

Pero la causa no importaba, s¨®lo contaba el efecto. Y ma?ana no ser¨ªa m¨¢s que el comienzo.

Aquella noche no dorm¨ª bien, ni siquiera cuando dej¨¦ de llorar. El siseo constante de la lluvia y el viento sobre el techo no aminoraba jam¨¢s, hasta convertirse en un ruido de fondo. Me tap¨¦ la cabeza con la vieja y descolorida colcha y luego a?ad¨ª la almohada, pero no consegu¨ª conciliar el sue?o antes de medianoche, cuando al fin la lluvia se convirti¨® en un fino sirimiri.

A la ma?ana siguiente, lo ¨²nico que ve¨ªa a trav¨¦s de la ventana era una densa niebla y sent¨ª que la claustrofobia se apoderaba de m¨ª. Aqu¨ª nunca se pod¨ªa ver el cielo, parec¨ªa una jaula.

El desayuno con Charlie se desarroll¨® en silencio. Me dese¨® suerte en la escuela y le di las gracias, aun sabiendo que sus esperanzas eran vanas. La buena suerte sol¨ªa esquivarme. Charlie se march¨® primero, directo a la comisar¨ªa, que era su esposa y su familia. Examin¨¦ la cocina despu¨¦s de que se fuera, todav¨ªa sentada en una de las tres sillas, ninguna de ellas a juego, junto a la vieja mesa cuadrada de roble. La cocina era peque?a, con paneles oscuros en las paredes, armarios de amarillo chill¨®n y un suelo de lin¨®leo blanco. Nada hab¨ªa cambiado. Hace dieciocho a?os, mi madre hab¨ªa pintado los armarios con la esperanza de introducir un poco de luz solar en la casa. Hab¨ªa una hilera de fotos encima del peque?o hogar del cuarto de estar, colindante con la cocina y del tama?o de una caja de zapatos. La primera era de la boda de Charlie con mi madre en Las Vegas, y luego la que nos tom¨® a los tres una amable enfermera del hospital donde nac¨ª, seguida por una sucesi¨®n de mis fotograf¨ªas escolares hasta el a?o pasado. Verlas me resultaba muy embarazoso. Ten¨ªa que convencer a Charlie de que las pusiera en otro sitio, al menos mientras yo viviera aqu¨ª.

Era imposible permanecer en aquella casa y no darse cuenta de que Charlie no se hab¨ªa repuesto de la marcha de mi madre. Eso me hizo sentirme inc¨®moda.

No quer¨ªa llegar demasiado pronto al instituto, pero no pod¨ªa permanecer en la casa m¨¢s tiempo, por lo que me puse el anorak, tan grueso que recordaba a uno de esos trajes empleados en caso de peligro biol¨®gico, y me encamin¨¦ hacia la llovizna.

A¨²n chispeaba, pero no lo bastante para que me calara mientras buscaba la llave de la casa, que siempre estaba escondida debajo del alero que hab¨ªa junto a la puerta, y cerrara. El crujido de mis botas de agua nuevas resultaba enervante. A?oraba el crujido habitual de la grava al andar. No pude detenerme a admirar de nuevo el veh¨ªculo, como deseaba, y me apresur¨¦ a escapar de la h¨²meda neblina que se arremolinaba sobre mi cabeza y se aferraba al pelo por debajo de la capucha.

Dentro del monovolumen estaba c¨®moda y a cubierto. Era obvio que Charlie o Billy deb¨ªan de haberlo limpiado, pero la tapicer¨ªa marr¨®n de los asientos a¨²n ol¨ªa tenuemente a tabaco, gasolina y menta. El coche arranc¨® a la primera, con gran alivio por mi parte, aunque en medio de un gran estruendo y luego hizo mucho ruido mientras avanzaba al ralent¨ª. Bueno, un monovolumen tan antiguo deb¨ªa de tener alg¨²n defecto. La anticuada radio funcionaba, un a?adido que no me esperaba.

No result¨® dif¨ªcil localizar el instituto pese a no haber estado antes. El edificio se hallaba, como casi todo lo dem¨¢s en el pueblo, junto a la carretera. No resultaba obvio que fuera una escuela, s¨®lo me detuve gracias el cartel que indicaba que se trataba del instituto de Forks. Se parec¨ªa a un conjunto de esas casas de intercambio en ¨¦poca de vacaciones construidas con ladrillos de color granate. Hab¨ªa tantos ¨¢rboles y arbustos que a primera vista no pod¨ªa verlo en su totalidad. ?D¨®nde estaba el ambiente de un instituto?, me pregunt¨¦ con nostalgia. ?D¨®nde estaban las alambradas y los detectores de metales?

Aparqu¨¦ frente al primer edificio, encima de cuya entrada hab¨ªa un cartelito que rezaba ?Oficina principal?. No vi otros coches aparcados all¨ª, por lo que estuve segura de que estaba en zona prohibida, pero decid¨ª que iba a pedir indicaciones en lugar de dar vueltas bajo la lluvia como una tonta. De mala gana sal¨ª de la cabina calentita del monovolumen y recorr¨ª un sendero de piedra flaqueado por setos oscuros. Respir¨¦ hondo antes de abrir la puerta.

En el interior hab¨ªa m¨¢s luz y se estaba m¨¢s caliente de lo que esperaba. La oficina era peque?a: una salita de espera con sillas plegables acolchadas, una basta alfombra con motas anaranjadas, noticias y premios pegados sin orden ni concierto en las paredes y un gran reloj que hac¨ªa tictac de forma ostensible. Las plantas crec¨ªan por doquier en sus macetas de pl¨¢stico, por si no hubiera suficiente vegetaci¨®n fuera.

Un mostrador alargado divid¨ªa la habitaci¨®n en dos, con cestas met¨¢licas llenas de papeles sobre la encimera y anuncios de colores chillones pegados en el frontal. Detr¨¢s del mostrador hab¨ªa tres escritorios. Una pelirroja regordeta con gafas se sentaba en uno de ellos. Vest¨ªa una camiseta de color p¨²rpura que, de inmediato, me produjo la sensaci¨®n de ir vestida con ropa demasiado elegante.

La mujer pelirroja alz¨® la vista.

—?Te puedo ayudar en algo?

—Soy Isabella Swan —le inform¨¦, y de inmediato advert¨ª en su mirada un atisbo de reconocimiento. Me esperaban. Sin duda, hab¨ªa sido el centro de los cotilleos. La hija de la caprichosa ex mujer del jefe de Polic¨ªa al fin regresaba a casa.

—Por supuesto —dijo.

Rebusc¨® entre los documentos precariamente apilados hasta encontrar los que buscaba.

—Precisamente aqu¨ª tengo el horario de tus clases y un plano de la escuela.

Trajo varias cuartillas al mostrador para mostr¨¢rmelas. Repas¨® todas mis clases y marc¨® el camino m¨¢s id¨®neo para cada una en el plano; luego, me entreg¨® el comprobante de asistencia para que lo firmara cada profesor y se lo devolviera al finalizar las clases. Me dedic¨® una sonrisa y, al igual que Charlie, me dijo que esperaba que me gustara Forks. Le devolv¨ª la sonrisa m¨¢s convincente posible.

Los dem¨¢s estudiantes comenzaban a llegar cuando regres¨¦ al monovolumen. Los segu¨ª, me un¨ª a la cola de coches y conduje hasta el otro lado de la escuela. Supuso un alivio comprobar que casi todos los veh¨ªculos ten¨ªan a¨²n m¨¢s a?os que el m¨ªo, ninguno era ostentoso. En Phoenix, viv¨ªa en uno de los pocos barrios pobres del distrito Paradise Valley. Era habitual ver un Mercedes nuevo o Porche en el aparcamiento de los estudiantes. El mejor coche de los que all¨ª hab¨ªa era un flamante Volvo, y destacaba. A¨²n as¨ª, apagu¨¦ el motor en cuanto aparqu¨¦ en una plaza libre para que el estruendo no atrajera la atenci¨®n de los dem¨¢s sobre m¨ª.

Examin¨¦ el plano en el monovolumen, intentando memorizarlo con la esperanza de no tener que andar consult¨¢ndolo todo el d¨ªa. Lo guard¨¦ todo en la mochila, me la ech¨¦ al hombro y respir¨¦ hondo. Puedo hacerlo, me ment¨ª sin mucha convicci¨®n. Nadie me va a morder. Al final, suspir¨¦ y sal¨ª del coche.

Mantuve la cara escondida bajo la capucha y anduve hasta la acera abarrotada de j¨®venes. Observ¨¦ con alivio que mi sencilla chaqueta negra no llamaba la atenci¨®n.

Pas¨¦ una vez al lado de la cafeter¨ªa. El edificio n¨²mero tres resultaba f¨¢cil de localizar, ya que hab¨ªa un gran ?3? pintado en negro sobre un fondo blanco con forma de cuadrado en la esquina del lado este. Not¨¦ que mi respiraci¨®n se acercaba a hiperventilaci¨®n al aproximarme la puerta. Para paliarla, contuve la respiraci¨®n y entr¨¦ detr¨¢s de dos personas que llevaban impermeables de estilo unisex.

El aula era peque?a. Los alumnos que me adelantaban se deten¨ªan en la entrada para colgar sus abrigos en unas perchas; hab¨ªa varias. Los imit¨¦. Se trataba de dos chicas, una rubia de tez clara como porcelana y otra chica, tambi¨¦n p¨¢lida, de pelo casta?o claro. Al menos, mi piel no ser¨ªa nada excepcional aqu¨ª.

Entregu¨¦ el comprobante al profesor, un hombre alto y calvo al que la placa que descansaba sobre su escritorio lo identificaba como Sr. Mason. Se qued¨® mir¨¢ndome embobado al leer mi nombre, pero no me dedic¨® ninguna palabra de aliento, y yo, por supuesto, me puse colorada como un tomate. Pero al menos me envi¨® a un pupitre vac¨ªo al fondo de la clase sin presentarme al resto de los compa?eros. A ¨¦stos les resultaba dif¨ªcil mirarme al estar sentada en la ¨²ltima fila, pero se las arreglaron para conseguirlo. Mantuve la vista clavada en la lista de lecturas que me hab¨ªa entregado el profesor. Era bastante b¨¢sica: Bront?, Shakespeare, Chaucer, Faulkner. Los hab¨ªa le¨ªdo a todos, lo cual era c¨®modo? y aburrido. Me pregunt¨¦ si mi madre me enviar¨ªa la carpeta con los antiguos trabajos de clase o si creer¨ªa que la estaba enga?ando. Recre¨¦ nuestra discusi¨®n mientras el profesor continuaba con su perorata.

Cuando son¨® el zumbido casi nasal del timbre, un chico flacucho, con acn¨¦ y pelo grasiento, se lade¨® desde un pupitre al otro lado del pasillo para hablar conmigo.

—T¨² eres Isabella Swan, ?verdad?

Parec¨ªa demasiado amable, el t¨ªpico miembro de un club de ajedrez.

—Bella —le correg¨ª. En un radio de tres sillas, todos se volvieron para mirarme.

—?D¨®nde tienes la siguiente clase? —pregunt¨®.

Tuve que comprobarlo con el programa que ten¨ªa en la mochila.

—Eh, Historia, con Jefferson, en el edificio seis.

Mirase donde mirase, hab¨ªa ojos curiosos por doquier.

—Voy al edificio cuatro, podr¨ªa mostrarte el camino. —Demasiado amable, sin duda—. Me llamo Eric —a?adi¨®.

Sonre¨ª con timidez.

—Gracias.

Recogimos nuestros abrigos y nos adentramos en la lluvia, que ca¨ªa con m¨¢s fuerza. Hubiera jurado que varias personas nos segu¨ªan lo bastante cerca para escuchar a hurtadillas. Esperaba no estar volvi¨¦ndome paranoica.

—Bueno, es muy distinto de Phoenix, ?eh? —pregunt¨®.

—Mucho.

—All¨ª no llueve mucho, ?verdad?

—Tres o cuatro veces al a?o.

—Vaya, no me lo puedo ni imaginar.

—Hace mucho sol —le expliqu¨¦.

—No se te ve muy bronceada.

—Es la sangre albina de mi madre.

Me mir¨® con aprehensi¨®n. Suspir¨¦. No parec¨ªa que las nubes y el sentido del humor encajaran demasiado bien. Despu¨¦s de estar varios meses aqu¨ª, habr¨ªa olvidado c¨®mo emplear el sarcasmo.

Pasamos junto a la cafeter¨ªa de camino hacia los edificios de la zona sur, cerca del gimnasio. Eric me acompa?¨® hasta la puerta, aunque la pod¨ªa identificar perfectamente.

—En fin, suerte —dijo cuando roc¨¦ la manivela—. Tal vez coincidamos en alguna otra clase.

Pareci¨® esperanzado. Le dediqu¨¦ una sonrisa que no compromet¨ªa a nada y entr¨¦.

El resto de la ma?ana transcurri¨® de forma similar. Mi profesor de Trigonometr¨ªa, el se?or Varner, a quien habr¨ªa odiado de todos modos por la asignatura que ense?aba, fue el ¨²nico que me oblig¨® a permanecer delante de toda la clase para presentarme a mis compa?eros. Balbuce¨¦, me sonroj¨¦ y tropec¨¦ con mis propias botas al volver a mi pupitre.

Despu¨¦s de dos clases, empec¨¦ a reconocer varias caras en cada asignatura. Siempre hab¨ªa alguien con m¨¢s coraje que los dem¨¢s que se presentaba y me preguntaba si me gustaba Forks. Procur¨¦ actuar con diplomacia, pero por lo general ment¨ª mucho. Al menos, no necesit¨¦ el plano.

Una chica se sent¨® a mi lado tanto en clase de Trigonometr¨ªa como de Espa?ol, y me acompa?¨® a la cafeter¨ªa para almorzar. Era muy peque?a, varios cent¨ªmetros por debajo de mi uno sesenta, pero casi alcanzaba mi estatura gracias a su oscura melena de rizos alborotados. No me acordaba de su nombre, por lo que me limit¨¦ a sonre¨ªr mientras parloteaba sobre los profesores y las clases. No intent¨¦ comprenderlo todo.

Nos sentamos al final de una larga mesa con varias de sus amigas, a quienes me present¨®. Se me olvidaron los nombres de todas en cuanto los pronunci¨®. Parec¨ªan orgullosas por tener el coraje de hablar conmigo. El chico de la clase de Lengua y Literatura, Eric, me salud¨® desde el otro lado de la sala.

Y all¨ª estaba, sentada en el comedor, intentando entablar conversaci¨®n con siete desconocidas llenas de curiosidad, cuando los vi por primera vez.

Se sentaban en un rinc¨®n de la cafeter¨ªa, en la otra punta de donde me encontraba. Eran cinco. No conversaban ni com¨ªan pese a que todos ten¨ªan delante una bandeja de comida. No me miraban de forma est¨²pida como casi todos los dem¨¢s, por lo que no hab¨ªa peligro en que los estudiara sin temor a encontrarme con un par de ojos excesivamente interesados. Pero no fue eso lo que atrajo mi atenci¨®n.

No se parec¨ªan lo m¨¢s m¨ªnimo a ning¨²n otro chico. De los tres, uno era fuerte, tan musculoso que parec¨ªa un verdadero levantador de pesas, y de pelo oscuro y rizado. Otro, m¨¢s alto y delgado, era igualmente musculoso y ten¨ªa el pelo del color de la miel. El ¨²ltimo era desgarbado, menos corpulento, y llevaba despeinado el pelo casta?o dorado. Ten¨ªa un aspecto m¨¢s juvenil que los otros dos, que podr¨ªan estar en la universidad o incluso ser profesores aqu¨ª en vez de estudiantes.

Las chicas eran dos polos opuestos. La m¨¢s alta era escultural. Ten¨ªa una figura preciosa, del tipo que se ve en la portada del n¨²mero dedicado a trajes de ba?o de la revista Sports Illustrated, y todas las chicas de alrededor perd¨ªan buena parte de su autoestima s¨®lo por estar cerca. Ten¨ªa el pelo rubio, que le ca¨ªa en cascada hasta la mitad de la espalda. La chica baja ten¨ªa aspecto de duendecillo de facciones finas, un fideo. Su pelo corto era rebelde, con cada punto se?alando en una direcci¨®n, y de un negro intenso.

Aun as¨ª, todos se parec¨ªan much¨ªsimo. Eran blancos como la cal, los estudiantes m¨¢s p¨¢lidos de cuantos viv¨ªan en aquel pueblo sin Sol. M¨¢s p¨¢lida que yo, que soy albina. Todos ten¨ªan ojos muy oscuros, a pesar de la diferente gama de colores de los cabellos, y ojeras malvas, similar al morado de las moladuras. Era como si todos padecieran de insomnio o se estuvieran recuperando de una rotura de nariz, aunque sus narices, al igual que el resto de sus facciones, eran rectas, perfectas, sim¨¦tricas.

Pero todo aquello no era el motivo por el que no consegu¨ªa apartar la mirada.

Continu¨¦ mir¨¢ndolos porque sus rostros, tan diferentes y tan similares al mismo tiempo, eran de una belleza inhumana y devastadora. Eran rostros como nunca esperas ver, excepto tal vez en las p¨¢ginas retocadas de una revista de moda. O pintadas por un artista antiguo como el rostro de un ¨¢ngel. Resulta dif¨ªcil decidir qui¨¦n era m¨¢s bello, tal vez la chica rubia perfecta o el joven de pelo casta?o dorado.

Los cinco desviaban la mirada, unos de otros, del resto de los estudiantes, de cualquier cosa hasta donde pude colegir. La chica m¨¢s peque?a se levant¨® con la bandeja —el refresco sin abrir, la manzana sin morder— mientras los miraba y se alej¨® con un trote gr¨¢cil, veloz, propio de un corcel desbocado. Asombrada por sus pasos de ¨¢gil bailarina, la contempl¨¦ vaciar su bandeja y deslizarse por la puerta trasera a una velocidad superior a la que habr¨ªa considerado posible. Mir¨¦ r¨¢pidamente a los otros, que permanec¨ªan sentados, inm¨®viles.

—?Qui¨¦nes son ¨¦sos? —pregunt¨¦ a la chica de la clase de Espa?ol, cuyo nombre se me hab¨ªa olvidado.

Y de repente, mientras ella alzaba los ojos para ver a qui¨¦nes me refer¨ªa, aunque probablemente ya lo supiera por la entonaci¨®n de mi voz, el m¨¢s delgado y de aspecto m¨¢s juvenil, tal vez el m¨¢s joven, me mir¨®. Durante una fracci¨®n de segundo se fij¨® en mi vecina, entonces sus ojos oscuros se posaron sobre los m¨ªos.

Desvi¨® la mirada r¨¢pidamente, a¨²n m¨¢s deprisa que yo, ruborizada de verg¨¹enza. Su rostro no denotaba inter¨¦s alguno en esa mirada furtiva, era como si, pese a haber decidido no reaccionar previamente, hubiera levantado los ojos en una involuntaria respuesta cuando mi compa?era de mesa pronunci¨® su nombre.

Avergonzada, la chica que estaba a mi lado se ri¨® tontamente y fij¨® la vista en la mesa, igual que yo.

—Son Edward y Emmett Cullen, y Rosalie y Jasper Hale. La que se acaba de marchar se llama Alice Cullen; todos viven con el doctor Cullen y su esposa —me respondi¨® con un hilo de voz.

Mir¨¦ de soslayo al chico guapo, que ahora miraba su bandeja mientras desmigajaba una rosquilla con sus largos y n¨ªveos dedos. Mov¨ªa la boca muy deprisa, sin abrir apenas sus labios perfectos. Los otros tres continuaron con la mirada perdida, y, aun as¨ª, cre¨ª que hablaba en voz baja con ellos.

?Qu¨¦ nombres tan raros y pasados de moda!, pens¨¦. Era la clase de nombres que ten¨ªan nuestros abuelos, pero tal vez estuvieran de moda aqu¨ª, tal vez fueran los nombres propios de un pueblo peque?o. Entonces record¨¦ que mi vecina se llamaba Jessica, un nombre perfectamente normal. Hab¨ªa dos chicas con ese nombre en mi clase de historia en Phoenix.

—Son? guapos.

Me cost¨® encontrar un t¨¦rmino mesurado.

—?Ya te digo! —Jessica asinti¨® mientras soltaba otra risita tonta—. Pero est¨¢n juntos. Me refiero a Emmet y Rosalie, y Jasper y Alice, y viven juntos.

Su voz reson¨® con toda la conmoci¨®n y reprobaci¨®n de un pueblo peque?o, pero, para ser sincera, he de confesar que aquello dar¨ªa pie a grandes cotilleos incluso en Phoenix.

—?Qui¨¦nes son los Cullen? —pregunt¨¦—. No parecen parientes?

—Claro que no. El doctor Cullen es muy joven, tendr¨¢ entre veinte y muchos y treinta y pocos. Todos son adoptados. Los Hale, los rubios, son hermanos gemelos, y los Cullen son su familia de acogida.

—Parecen un poco mayores para estar con una familia de acogida.

—Ahora s¨ª, Jasper y Rosalie tienen dieciocho a?os, pero han vivido con la se?ora Cullen desde los ocho. Es su t¨ªa o algo parecido.

—Es muy generoso por parte de los Cullen cuidar de todos esos ni?os siendo tan j¨®venes.

—Supongo que s¨ª. —Admiti¨® Jessica muy a su pesar. Me dio la impresi¨®n de que, por alg¨²n motivo, el m¨¦dico y su mujer no le ca¨ªan bien. Por las miradas que lanzaba en direcci¨®n a sus hijos adoptivos, supuse que eran celos, luego, como si con eso disminuyera la bondad del matrimonio, agreg¨®—: Aunque tengo entendido que la se?ora Cullen no puede tener hijos.

Mientras manten¨ªamos esta conversaci¨®n, dirig¨ªa miradas furtivas una y otra vez hacia donde se sentaba aquella extra?a familia. Continuaron mirando las paredes y no probaron bocado.

—?Siempre han vivido en Forks? —pregunt¨¦. De ser as¨ª, seguro que los habr¨ªa visto en alguna de mis visitas durante las vacaciones de verano.

—No —dijo en una voz que dio a entender que deb¨ªa de ser obvio, incluso para una reci¨¦n llegada como yo—. Se mudaron aqu¨ª hace dos a?os, vinieron desde alg¨²n lugar de Alaska.

Experiment¨¦ una punzada de compasi¨®n y alivio. Compasi¨®n porque, a pesar de su belleza, eran extranjeros y resulta evidente que no se les admit¨ªa. Alivio por no ser la ¨²nica reci¨¦n llegada y, desde luego, no la m¨¢s interesante.

Uno de los Cullen, el m¨¢s joven, levant¨® la vista mientras los estudiaba y nuestros ojos se encontraron, en esta ocasi¨®n con una manifiesta curiosidad. Cuando desvi¨¦ la mirada, me pareci¨® que en sus ojos brillaba una expectaci¨®n insatisfecha.

—?Qui¨¦n es el chico de pelo cobrizo? —pregunt¨¦.

Lo mir¨¦ de refil¨®n. Segu¨ªa observ¨¢ndome, pero no con la boca abierta, a diferencia del resto de estudiantes. Su rostro reflej¨® una ligera contrariedad. Volv¨ª a desviar la vista.

—Se llama Edward. Es guap¨ªsimo, por supuesto, pero no pierdas el tiempo con ¨¦l. No sale con nadie. Parece que ninguna de las chicas del instituto le parecen lo bastante guapas —dijo con desd¨¦n, en una muestra clara de despecho. Me pregunt¨¦ cu¨¢ndo la habr¨ªa rechazado.

Me mord¨ª el labio para ocultar una sonrisa. Entonces lo mir¨¦ de nuevo. Hab¨ªa vuelto el rostro, pero me pareci¨® ver estirada la piel de sus mejillas, como si tambi¨¦n estuviera sonriendo.

Los cuatro abandonaron la mesa al mismo tiempo, escasos minutos despu¨¦s. Todos se mov¨ªan con mucha elegancia, incluso el forzudo. Me desconcert¨® verlos. ?l que respond¨ªa al nombre de Edward no me mir¨® de nuevo.

Permanec¨ª en la mesa con Jessica y sus amigas m¨¢s tiempo del que me hubiera quedado de haber estado sola. No quer¨ªa llegar tarde a mis clases el primer d¨ªa. Una de mis nuevas amigas, que tuvo la consideraci¨®n de recordarme que se llamaba Angela, ten¨ªa, como yo, clase de segundo de Biolog¨ªa a la hora siguiente. Nos dirigimos juntas al aula en silencio. Tambi¨¦n era t¨ªmida.

Nada m¨¢s entrar en clase, Angela fue a sentarse a una mesa con dos sillas y un tablero de laboratorio con la parte superior de color negro, exactamente igual a las de Phoenix. Ya compart¨ªa la mesa con otro estudiante. De hecho, todas las mesas estaban ocupadas, salvo una. Reconoc¨ª a Edward Cullen, sentado cerca del pasillo central, junto a la ¨²nica silla vacante, por lo poco com¨²n de su cabello.

Lo mir¨¦ de forma furtiva mientras avanzaba por el pasillo para presentarme al profesor y que ¨¦ste me firmara el comprobante de asistencia. Entonces, justo cuando yo pasaba, se puso r¨ªgido en la silla. Volvi¨® a mirarme fijamente y nuestras miradas se encontraron. La expresi¨®n de su rostro era de lo m¨¢s extra?o, hostil, airada. Pasmada, apart¨¦ la vista y me sonroj¨¦ otra vez. Tropec¨¦ con un libro que hab¨ªa en el suelo y me tuve que aferrar al borde de una mesa. La chica que se sentaba en la misma solt¨® una risita.

Me hab¨ªa dado cuenta de que ten¨ªa unos ojos negros, negros como carb¨®n.

El se?or Banner me firm¨® el comprobante y me entreg¨® un libro, ahorr¨¢ndose toda esa tonter¨ªa de la presentaci¨®n. Supe que ¨ªbamos a caernos bien. Por supuesto, no le quedaba otro remedio que mandarme a la ¨²nica silla vacante en el centro del aula. Mantuve la mirada fija en el suelo mientras iba a sentarme junto a ¨¦l, ya que la hostilidad de su mirada a¨²n me ten¨ªa aturdida.

No alc¨¦ la vista cuando deposit¨¦ el libro sobre la mesa y me sent¨¦, pero lo vi cambiar de postura al mirar de reojo. Se inclin¨® en la direcci¨®n opuesta, sent¨¢ndose al borde de la silla. Apart¨® el rostro como si algo apestara. Ol¨ª mi pelo con disimulo. Ol¨ªa a fresas, el aroma de mi champ¨² favorito. Me pareci¨® un olor bastante inocente. Dej¨¦ caer mi pelo sobre el hombro derecho para crear una pantalla oscura entre nosotros e intent¨¦ prestar atenci¨®n al profesor.

Por desgracia, la clase vers¨® sobre la anatom¨ªa celular, un tema que ya hab¨ªa estudiado. De todos modos, tom¨¦ apuntes con cuidado, sin apartar la vista del cuaderno.

No me pod¨ªa controlar y de vez en cuando echaba un vistazo a trav¨¦s del pelo al extra?o chico que ten¨ªa al lado. ?ste no relaj¨® aquella postura envarada —sentado al borde de la silla, lo m¨¢s lejos posible de m¨ª— durante toda la clase. La mano izquierda, crispada en un pu?o, descansaba sobre el muslo. Se hab¨ªa arremangado la camisa hasta los codos. Debajo de su piel clara pod¨ªa verle el antebrazo, sorprendentemente duro y musculoso. No era de complexi¨®n tan liviana como parec¨ªa al lado del m¨¢s fornido de sus hermanos.

La clase parec¨ªa prolongarse mucho m¨¢s que las otras. ?Se deb¨ªa a que las clases estaban a punto de acabar o porque esperaba a que abriera el pu?o que cerraba con tanta fuerza? No lo abri¨®. Continu¨® sentado, tan inm¨®vil que parec¨ªa no respirar. ?Qu¨¦ le pasaba? ?Se comportaba de esa forma habitualmente? Cuestion¨¦ mi opini¨®n sobre la acritud de Jessica durante el almuerzo. Quiz¨¢ no era tan resentida como hab¨ªa pensado.

No pod¨ªa tener nada que ver conmigo. No me conoc¨ªa de nada.

Me atrev¨ª a mirarle a hurtadillas una vez m¨¢s y lo lament¨¦. Me estaba mirando otra vez con esos ojos negros suyos llenos de repugnancia. Mientras me apartaba de ¨¦l, una frase, ?Si las miradas matasen??, cruz¨® por mi mente.

El timbre son¨® en ese momento. Yo di un salto al o¨ªrlo y Edward Cullen abandon¨® su asiento. Se levant¨® con garbo de espaldas a m¨ª —era mucho m¨¢s alto de lo que pensaba— y cruz¨® la puerta del aula antes de que nadie se hubiera levantado de su silla.

Me qued¨¦ petrificada en la silla, contemplando con la mirada perdida c¨®mo se iba. Era realmente mezquino. No hab¨ªa derecho. Empec¨¦ a recoger los b¨¢rtulos muy despacio mientras intentaba reprimir la ira que me embargaba, con miedo a que se me llenaran los ojos de l¨¢grimas. Sol¨ªa llorar cuando me enfadaba, una costumbre humillante.

—Eres Isabella Swan, ?no? —me pregunt¨® una voz masculina.

Al alzar la vista me encontr¨¦ con un chico guapo, de rostro ani?ado y el pelo rubio en punta cuidadosamente arreglado con gel. Me dirigi¨® una sonrisa amable. Obviamente, no parec¨ªa creer que yo oliera mal.

—Bella —le correg¨ª, con una sonrisa.

—Me llamo Mike.

—Hola, Mike.

—?Necesitas que te ayude a encontrar la siguiente clase?

—Voy al gimnasio, y creo que lo puedo encontrar.

—Tambi¨¦n mi siguiente clase.

Parec¨ªa emocionado, aunque no era una gran coincidencia en una escuela tan peque?a.

Anduvimos juntos a clase. Hablaba por los codos e hizo el gasto de casi toda la conversaci¨®n, lo cual fue un alivio. Hab¨ªa vivido en California hasta los diez a?os, por eso entend¨ªa c¨®mo me sent¨ªa ante la ausencia del Sol. Result¨® ser la persona m¨¢s agradable que hab¨ªa conocido aquel d¨ªa.

Pero cuando ¨ªbamos a entrar al gimnasio me pregunt¨®:

—Oye, ?le clavaste un l¨¢piz a Edward Cullen, o qu¨¦? Jam¨¢s lo hab¨ªa visto comportarse de ese modo.

Tierra, tr¨¢game, pens¨¦. Al menos no era la ¨²nica persona que lo hab¨ªa notado y, al parecer, aqu¨¦l no era el comportamiento habitual de Edward Cullen. Decid¨ª hacerme la tonta.

—?Te refieres al chico que se sentaba a mi lado en Biolog¨ªa? —pregunt¨¦ sin malicia.

—S¨ª —respondi¨®—. Ten¨ªa cara de dolor o algo parecido.

—No lo s¨¦ —le respond¨ª—. No he hablado con ¨¦l.

—Es un tipo raro. —Mike se demor¨® a mi lado en lugar de dirigirse al vestuario—. Si hubiera tenido la suerte de sentarme a tu lado, yo s¨ª hubiera hablado contigo.

Le sonre¨ª antes de de cruzar la puerta del vestuario de las chicas. Era amable y estaba claramente interesado, pero eso no bast¨® para disminuir mi enfado.

El entrenador Clapp, el profesor de Educaci¨®n f¨ªsica, me consigui¨® un uniforme, pero no me oblig¨® a vestirlo para la clase de aquel d¨ªa. En Phoenix, solo ten¨ªamos que asistir dos a?os a Educaci¨®n f¨ªsica. Aqu¨ª era una asignatura obligatoria los cuatro a?os. Forks era mi infierno personal en la tierra en el m¨¢s literal de los sentidos.

Contempl¨¦ los cuatro partidillos de voleibol que se jugaban de forma simult¨¢nea. Me dieron n¨¢useas al verlos y recordar los muchos golpes que hab¨ªa provocado, y recibido, cuando jugaba al voleibol.

Al fin son¨® la campana que indicaba el final de las clases. Me dirig¨ª lentamente a la oficina para entregar el comprobante con las firmas. Hab¨ªa dejado de llover, pero el viento era m¨¢s fr¨ªo y soplaba con fuerza. Me envolv¨ª con los brazos para protegerme.

Estuve a punto de dar media vuelta e irme cuando entr¨¦ en la c¨¢lida oficina.

Edward Cullen se encontraba de pie, en frente del escritorio. Lo reconoc¨ª de nuevo por el desgre?ado pelo casta?o dorado. Al parecer, no me hab¨ªa o¨ªdo entrar. Me apoy¨¦ contra la pared del fondo, a la espera de que la recepcionista pudiera atenderme.

Estaba discutiendo con ella con voz profunda y agradable. Intentaba cambiar la clase de Biolog¨ªa de la sexta hora a otra hora, a cualquier otra.

No me pod¨ªa creer que eso fuera por mi causa. Deb¨ªa de ser otra cosa, algo que hab¨ªa sucedido antes de que yo entrara en el laboratorio de Biolog¨ªa. El causante de su aspecto contrariado deb¨ªa de ser otro l¨ªo totalmente diferente. Era imposible que aquel desconocido sintiera una aversi¨®n tan intensa y repentina hacia m¨ª.

La puerta se abri¨® de nuevo y una repentina corriente de viento helado hizo susurrar los papeles que hab¨ªa sobre la mesa y me alborot¨® los cabellos sobre la cara. La reci¨¦n llegada se limit¨® a andar hasta el escritorio, deposit¨® una nota sobre el cesto de papeles y sali¨®, pero Edward Cullen se envar¨® y se gir¨® —su agraciado rostro parec¨ªa rid¨ªculo— para traspasarme con sus penetrantes ojos llenos de odio. Durante un instante sent¨ª un estremecimiento de verdadero p¨¢nico, hasta se me eriz¨® el vello de los brazos. La mirada no dur¨® m¨¢s de un segundo, pero me hel¨® la sangre en las venas m¨¢s que el g¨¦lido viento. Se gir¨® hacia la recepcionista y de forma apresurada dijo con voz aterciopelada:

—Bueno, no importa. Ya veo que es imposible. Muchas gracias por su ayuda.

Gir¨® sobre s¨ª mismo sin mirarme y desapareci¨® por la puerta.

Me dirig¨ª con timidez hacia el escritorio —por una vez con el rostro l¨ªvido en lugar de colorado— y le entregu¨¦ el comprobante de asistencia con todas las firmas.

—?C¨®mo te ha ido el primer d¨ªa, cielo? —me pregunt¨® de forma maternal.

—Bien —ment¨ª con voz d¨¦bil.

No pareci¨® muy convencida.

Era casi el ¨²ltimo coche que quedaba en el aparcamiento cuando entr¨¦ en el monovolumen. Me pareci¨® un refugio, el lugar m¨¢s acogedor de aquel horrendo y h¨²medo agujero. Permanec¨ª varios minutos sentada mirando por el parabrisas con la mirada ausente, pero pronto tuve tanto fr¨ªo que necesit¨¦ encender la calefacci¨®n. Arranqu¨¦ y el motor rugi¨®. Me dirig¨ª de vuelta a la casa de Charlie, y trat¨¦ de no llorar durante todo el camino.

Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo

?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?

Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.

FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.

En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.