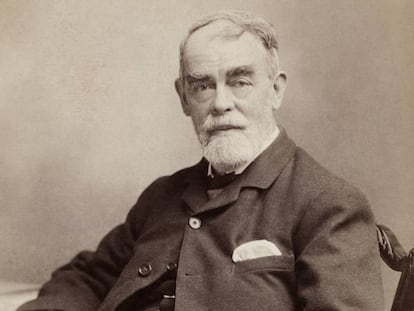

Franz Brentano, el magnetismo de la intenciʫn

El filĘ«sofo austriaco es una esas figuras que trabajan desde el subsuelo, inadvertidas, y que influyen poderosamente en el curso del pensamiento. Para ĘŽl, el mundo no es un complejo mecanismo, se parece mĘós a un organismo donde la conciencia se vuelca en lo fʬsico

El cielo es mi patria y, mi oficio, la contemplaciʫn de los astros.

AnaxĘógoras

La creaciĘ«n existe, pero no ha concluido. El debate entre creacionistas y evolucionistas es un debate estĘŽril, en el que ambas partes esconden sus motivos reales. Un pseudoproblema, como tantos otros. Las obras de AristĘ«teles no nos han llegado. SĘ«lo los apuntes de sus clases, conservados por Ęórabes y persas. No hay una Metafʬsica o una LĘ«gica acabadas y publicadas por el filĘ«sofo, sĘ«lo los materiales para sus lecciones en el Liceo. Franz Brentano escribiĘ« numerosos trabajos sobre AristĘ«teles y, siguiendo el ejemplo del maestro, no los dio a la imprenta. Esos borradores, provisionales e incompletos, tentativos, fueron tambiĘŽn materiales docentes. El que acaba de escribir un libro y lo envʬa a la imprenta cree que ha concluido su obra, pero se enga?a. Toda obra que merezca la pena es una obra en marcha, inconclusa. Como la de AristĘ«teles, que todavʬa se comenta, como la de Brentano, ya casi olvidada, como la de este universo, ufano y en expansiĘ«n. Todas ellas tentativas abiertas, inacabadas, con sus flaquezas y sus brʬos.

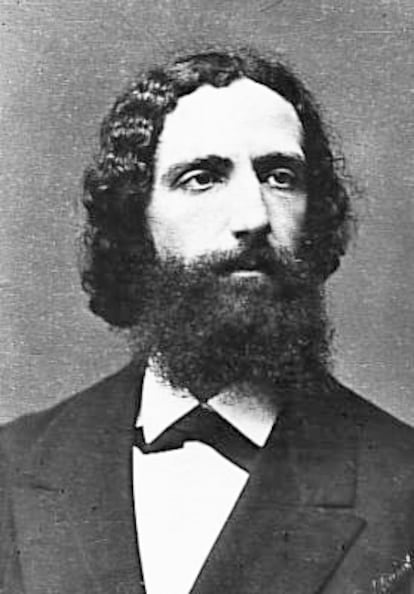

La familia de Brentano es singular. Su abuelo, un viudo acaudalado de ascendencia judʬa, deja el lago de Como en Italia y se instala en Frankfurt poco antes del estallido del Romanticismo. Allʬ se casa con una vieja amiga de Goethe que ha inspirado algunos personajes del Werther. Maximiliane von La Roche le da tres hijos. El primero es el poeta Clemens Brentano, romĘóntico y mʬstico, que lleva una vida alucinada y apasionante, que serĘó contada por su hermana Elisabeth. Bettina, que asʬ la llaman, es tambiĘŽn poeta y una mujer fascinante. Extremadamente culta y femenina, mantiene de ni?a correspondencia con Goethe (que, viejo verde, se enamora de ella) y de adulta, con Beethoven (cuando el gran sordo estĘó destrozado por la enfermedad y la megalomanʬa). MĘós tarde, se convierte en socialista libertaria. El tercero de los hijos, Christian, austero, piadoso, de fuerte moral catĘ«lica, es el padre del filĘ«sofo. Un hombre preocupado por la metafʬsica, en concreto por la intervenciĘ«n de Dios en el mundo. Un tema esencial de la fenomenologʬa (que su hijo contribuye a fundar), sĘ«lo que donde Christian dice Dios, el fenomenĘ«logo dice conciencia.

Brentano concibe una jerarquʬa en las disciplinas cientʬficas. La matemĘótica es la mĘós simple y primaria. Sobre ella se erige la fʬsica, luego la quʬmica y, finalmente, la fisiologʬa

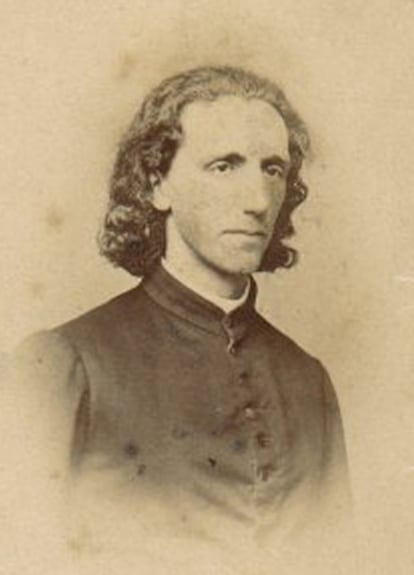

Brentano nace en 1838. Recibe una educaciĘ«n religiosa y poĘŽtica. En brazos de su tʬo Clemens escucha los grandes poemas de la lengua alemana. Su padre muere pronto (factor que favorece la vida filosĘ«fica) y, a pesar del ambiente piadoso que lo rodea, o precisamente por ello, como adolescente sufre una profunda crisis espiritual. El motivo: el determinismo (la creaciĘ«n concluida). Busca refugio en la filosofʬa, que estudia en MĘ▓nich, Berlʬn y MĘ╣nster, y luego en la teologʬa, que aprende con los dominicos en Graz y posteriormente en Wurzburg. Con 26 a?os es ordenado sacerdote y se habilita como teĘ«logo en la universidad. Ense?a historia de la filosofʬa. Se entusiasma con AristĘ«teles y sus comentaristas medievales. Sus clases dejan una profunda huella en los estudiantes. Tiene un atractivo incuestionable y aspecto de profeta. Sobre la tarima de clase, se transfigura. La crisis juvenil le ha lanzado a una rigurosa ortodoxia. Pero tanto rigor le sacarĘó de ella. De fondo, la eterna rivalidad entre dominicos y jesuitas. El motivo: el dogma de la infalibilidad del papa. Los obispos alemanes se reĘ▓nen y encargan a Brentano un escrito oponiĘŽndose a la declaraciĘ«n. Pero el dogma se confirma y Brentano se retira a meditar al Monasterio de San Bonifacio. Finalmente, rompe con la Iglesia y renuncia al sacerdocio. En 1874 es llamado a Viena y nombrado profesor ordinario de filosofʬa. Puesto que ocupa hasta que se enamora. Adquiere la ciudadanʬa sajona y contrae matrimonio como extranjero en Austria (las leyes austriacas prohʬben que los exsacerdotes se casen), por lo que debe abandonar su plaza y quedar como docente privado. Sobrio en las palabras y contenido en los hĘóbitos, ni fuma ni bebe. Le gusta cultivar su jardʬn y en la vejez, cuando le ataca la ceguera, no deja de trabajar ni pierde en ningĘ▓n momento la conciencia de lo divino, como recordarĘó su discʬpulo Oskar Kraus.

Un giro del pensamiento

Brentano supone un punto de inflexiĘ«n en la historia del pensamiento moderno. Para Ortega, í░la filosofʬa mĘós rigurosa y cientʬfica procede de Brentanoí▒. Se trata de una de esas figuras que trabajan desde el subsuelo, inadvertidas, y que influyen poderosamente en el curso del pensamiento. Su influencia es, en muchos sentidos, socrĘótica. Como Spinoza, desarrolla su magisterio al albur de cʬrculos ʬntimos, casi secretos, de la amistad. Tiene í░el mĘŽrito de restaurar la verdadera filosofʬa, echada a perder por Kantí▒, concentrado en cuestiones esenciales de la metafʬsica, la ĘŽtica y la psicologʬa. Esa ruptura con Kant y con los positivistas y abre el camino a la fenomenologʬa de la mente intencional. Lo que Kant llama conocimiento a priori, para Brentano son convicciones a priori, casi prejuicios. El mundo tiene sus causas y efectos, sus razones, pero entre ellas hay que contar a los seres, con sus inclinaciones e intenciones. El mundo no es un complejo mecanismo, se parece mĘós a un organismo donde la conciencia se vuelca en lo fʬsico, no de modo pasivo, sino de modo intencional. Esa actitud puede tratar definir su objeto para, conociĘŽndolo, dominarlo; o bien, de modo mĘós contemplativo, observarlo para atisbar su naturaleza. Sea como fuere, el mĘŽtodo debe atenerse a la naturaleza del objeto (como ense?a AristĘ«teles). Brentano no se plantea todavʬa, como harĘó despuĘŽs Bohr, la dificultad de considerar esa naturaleza como algo í░virgení▒. El objeto es siempre algo ya definido por la teorʬa o la tradiciĘ«n. ?CĘ«mo hacer que el objeto imprima sus caracterʬsticas al mĘŽtodo si, para observarlo, necesitamos un instrumento y si, para construirlo, necesitamos una teorʬa y una idea previa de su naturaleza? Decir que el mĘŽtodo debe adaptarse al objeto es comprometido, pues el objeto ya tiene que ser algo para nosotros antes de analizarlo. En todo caso, la intencionalidad es el factor esencial de lo mental, por lo que condiciona toda la experiencia consciente. Brentano comparte con los positivistas su rechazo de los objetos ideales y su compromiso con uno conocimiento limitado a la experiencia. Pero la experiencia exige la participaciĘ«n plena del observador, es decir, unas inclinaciones mentales y un posicionamiento intencional. Hay razones e intenciones y, si nos atenemos a la experiencia, no podemos desligar unas de otras. Para un positivista o un realista ingenuo, la conciencia no es sino un pedazo mĘós del cosmos. Para Brentano, lo fʬsico y lo mental tienen naturalezas diferentes.

El idealismo ha dejado a Alemania agotada. De joven, como todos los jĘ«venes inquietos que estudian despuĘŽs de Hegel, Brentano se interesa por el positivismo, pero acaba encontrĘóndolo superficial y burguĘŽs. El positivista no se asombra. No le interesa saber, sino prever. Quiere anticiparse, controlar. Se conforma con ordenar los fenĘ«menos en el espacio y en el tiempo, concibe (con Bacon) el conocimiento como un modo de acrecentar el poder humano.

Brentano concibe una jerarquʬa en las disciplinas cientʬficas. La matemĘótica es la mĘós simple y primaria de las ciencias. Sobre ella se erige la fʬsica, sobre ĘŽsta la quʬmica y, finalmente, la fisiologʬa. Los fenĘ«menos psʬquicos se comportan respecto a los fisiolĘ«gicos del mismo modo que ĘŽstos respecto a los quʬmicos. La fisiologʬa deberĘó alcanzar su grado mĘós alto de perfecciĘ«n para que la psicologʬa pueda desarrollarse. La psicologʬa es, a su vez, fundamento de la sociologʬa. Cada realidad exige un mĘŽtodo particular para conocerla: es inĘ▓til contemplar el paisaje con el microscopio. Bohr ahondara en esta idea. La teorʬa no sĘ«lo construye al objeto, construye tambiĘŽn el instrumento con el que observarlo. Ver para creer. Sin una teorʬa no es posible ver nada. Una razĘ«n puramente fisiolĘ«gica de algo es tan banal como una razĘ«n puramente matemĘótica. La creencia es una fuerza de la naturaleza. Todo marco teĘ«rico apunta a una creencia. La idea, claro estĘó, viene de la escolĘóstica. La filosofʬa es preambula fidei, una introducciĘ«n a la fe. Una idea que desarrollarĘón William James y Ortega y Gasset.

En su tesis de habilitaciĘ«n de 1892, Brentano sostiene que el verdadero mĘŽtodo de la filosofʬa es el de las ciencias de la naturaleza. ?stas no exigen que debamos proceder uniformemente (como en los casos sencillos de la mecĘónica), sino í░que nos ense?a a cambiar nuestros procedimientos de acuerdo con la ʬndole especial de los objetosí▒. Si bien la mecĘónica es ahistĘ«rica, no lo son la embriologʬa, la geologʬa o la biologʬa. Y la temporalidad es esencial para las ciencias del espʬritu (la mecĘónica no tiene ni pasado ni futuro). Ahʬ radica la diferencia entre las ciencias del espʬritu y las naturales. Unas se dedican a un principio inmĘ«vil y eterno, mientras que las otras comprenden la historia y sus vectores de fuerza (dinĘómicos). La vida es gerundio, no participio (dirĘó Ortega), es la conjugaciĘ«n temporal de una naturaleza en la historia, en la evoluciĘ«n. No siempre es posible aislar los fenĘ«menos en el laboratorio. O debido a la gran distancia que separa la causa del efecto. Las disputas entre las diferentes disciplinas cientʬficas son disputas verbales (y el conocimiento se reduce a la disputa, al malabarismo lĘ«gico y la agilidad mental). Brentano busca un mĘŽtodo que se conforme a la naturaleza de las cosas y son ellas las que tienen que determinar el mĘŽtodo de investigaciĘ«n. Si queremos conocer, debemos ser nosotros los que nos adecuamos a los objetos. Sin prejuicios ni aprioris. Kant llama conocimiento a priori lo que en realidad es una í░convicciĘ«n a priorií▒. Brentano detecta cierta circularidad en el planteamiento: í░Las mismas cosas son, al mismo tiempo, problemas y solucionesí▒.

La verdad es sĘ«lo una. Pero los lenguajes son muchos y cada uno expresa diferentes aspectos de ella. La filosofʬa es femenina. Teje y desteje, como PenĘŽlope, mientras espera. Brentano es sereno y, aunque vibra intensamente, no se deja embriagar como Nietzsche. Como meridional, no encaja en la tibieza metafʬsica del positivismo, que parece resbalar sobre la superficie de las cosas. Busca un sentido premoderno, en el aristotelismo medieval (Avicena y Aquino) y en el propio estagirita. De entre los modernos, su preferido es Leibniz. Ya en 1886, desde Viena, escribe a un amigo: í░Yo soy, por ahora, completamente metafʬsicoí▒.

La historia de la filosofʬa se parece mĘós a la historia del arte que a la de las ciencias. La filosofʬa, como el arte, si es clarividente, va por delante, anticipa nuevos paisajes y nuevos escenarios de lo real. Para Brentano la filosofʬa se mueve cʬclicamente, recorriendo en cada periodo diversas fases. En la primera fase, ascendente, el interĘŽs es puramente teĘ«rico. Le sigue una segunda fase de decadencia, moralista, donde se debilita el interĘŽs cientʬfico y donde í░la lĘ«gica y la fʬsica llevan una deprimida existencia como siervas de la ĘŽticaí▒. ?sta desemboca en una tercera, el escepticismo. La ciencia ya no es digna de confianza. Ese celo enfermizo conduce finalmente a la formaciĘ«n de nuevos dogmas y devuelve a la filosofʬa a la primera fase. Estos ciclos pueden rastrearse tanto en el mundo antiguo, como en el medieval y moderno. Tras la debacle kantiana, Brentano anuncia un nuevo esplendor filosĘ«fico, que pasa por una reformulaciĘ«n moderna del aristotelismo medieval.

Lector de Aristʫteles

No se puede ser un aristotĘŽlico empedernido, como lo es Brentano, sin ser a ratos platĘ«nico. Tampoco es posible el platonismo radical, sin ser a ratos aristotĘŽlico. Entre ambas posturas anda el juego de la filosofʬa. La inducciĘ«n, que va de lo particular a lo general, es la vʬa de AristĘ«teles. La deducciĘ«n, que va de lo general a lo particular, la de PlatĘ«n. William James, con su humor habitual, recordaba que nadie puede vivir ni media hora sin ser, al mismo tiempo, platĘ«nico y aristotĘŽlico. InducciĘ«n y deducciĘ«n son complementarias. El mundo no estĘó hecho de lo simple a lo complejo, pero tampoco se construye desde arriba. Ambas direcciones establecen la circularidad cognitiva, que es la circularidad cĘ«smica. El enredo universal.

Hay hasta seis ensayos de Brentano sobre las categorʬas de AristĘ«teles. Para el estagirita hay diez gĘŽneros de ser: la sustancia y nueve accidentes (cualidad, cantidad, lugar, tiempo, acciĘ«n, pasiĘ«n, relaciĘ«n, posiciĘ«n y hĘóbito). Un esquema que AristĘ«teles deja inacabado. Una teorʬa prometedora, pero inconclusa. Los neoplatĘ«nicos tambiĘŽn participan. Plotino reduce las categorʬas a cuatro (sustancia, accidente inherente, movimiento y relaciĘ«n). Para Brentano, toda la confusiĘ«n sobre el asunto viene de considerar las categorʬas como herramientas lĘ«gicas. Las categorʬas son una doctrina del ser, ontolĘ«gica. Convertirlas en categorʬas lĘ«gicas hace que pierdan su genuino sentido. La vida no es matemĘótica, podrʬa haber dicho Brentano. Pero Kant y los positivistas, la matematizan, y con ello se pierden.

La sustancia es una entidad que tiene una relaciĘ«n especial con las demĘós, no estĘó subordinada a otras cosas, como la especie lo estĘó al gĘŽnero. La sustancia es lo que hace que una cosa sea ella misma y no otra. En cierto sentido, es autĘórquica y homogĘŽnea, y se encuentra libre de determinaciones extrʬnsecas. La sustancia es el gran meollo de la filosofʬa. Nadie sabe exactamente quĘŽ es, pero hay que postularla si queremos hablar del mundo, adecuarlo al lenguaje. La relaciĘ«n ente sustancia y accidente es una relaciĘ«n de complementariedad y de ʬntima implicaciĘ«n. La sustancia del ser animal-racional humano estĘó enriquecida con la risa, el amor y la mortalidad. No se trata de una relaciĘ«n de causa y efecto, como creʬa Descartes. Para el francĘŽs la sustancia es una causa que permanece siempre en sʬ misma y por sʬ misma, es una cosa (res extensa) que soporta los accidentes, es un pensamiento (res cogitans) que soporta los accidentes espirituales. Esto supone un descalabro, que en la ĘŽpoca moderna se pone de manifiesto con la asociaciĘ«n del concepto de sustancia con el de materia, con la masa, con lo duro e impenetrable, con lo que tiene posiciĘ«n y movimiento, con las cualidades primarias, convirtiendo el mundo en un complejo mecano (y recordemos que, para las leyes de la mecĘónica, no pasa el tiempo). Con ello se logra transformar el universo en algo inerte y carente de vida (manipulable, explotable). Se desalojando la vida del centro mismo de la filosofʬa, que es dĘ«nde deberʬa estar.

Con estos planteamientos, dice Brentano, tanto Descartes como Spinoza se alejan de AristĘ«teles, y no sĘ«lo eso, se alejan tambiĘŽn de la verdad. Kant remata el descalabro. Rectificar este error resulta fundamental, aunque Brentano no acaba de crear un aristotelismo moderno. Insiste en su empirismo y acusa a Husserl y a Meinong de regresar al platonismo. Reconoce la necesidad de la existencia de un ente que no sea contingente, de un ente necesario. Pero nada fʬsico ni nada psʬquico es necesario per se. Por tanto, dicho ente ha de ser trascendente al mundo fʬsico y psʬquico. AdemĘós, si la creaciĘ«n es una necesidad del Ser necesario, o bien ha de existir siempre o bien puede mutar. Por tanto, anticipando a Scheler, Brentano concluye que se puede suponer cierto cambio en el Ser necesario. Dios se va haciendo, evoluciona. Y en esa evoluciĘ«n estamos llamados a participar. Adquiere asʬ una concepciĘ«n del ser intencional, del ser como abertura a algo distinto de sʬ mismo.

Azote de Kant

Para que todo ello sea posible hay que prescindir de Kant. Brentano serĘó el azote del kantismo, aunque con un ĘŽxito relativo. En Espa?a, Ortega lo celebra: í░la ilustraciĘ«n francesa es una trivializaciĘ«n de Locke, la alemana de Leibnizí▒. Brentano lamenta la dispersiĘ«n de Leibniz, que dedicĘ« poco tiempo de su frenĘŽtica actividad a la filosofʬa. Hume despertĘ« a Kant de su modorra dogmĘótica. Y Kant creyĘ« salvar el conocimiento del escepticismo de Hume, mediante los conocimientos sintĘŽticos a priori, establecidos de antemano sin ser evidentes. Kant postulĘ« aquello que debʬa probar y í░creyĘ« que podʬa edificar sobre semejantes prejuicios ciegosí▒. La hipĘ«tesis kantiana es que el conocimiento se regula conforme a esos prejuicios. Kant dice: hasta ahora el conocimiento se regulaba conforme a las cosas, supongamos ahora que las cosas se regulan conforme a nuestro conocimiento. Una actitud antinatural, puritana (por lo castradora). La vida no exige que procedamos uniformemente en todo momento, como hace la mecĘónica. Al contrario, nos ense?a a cambiar nuestros mĘŽtodos de acuerdo con las cosas que salen a nuestro encuentro. Grandes pensadores como Benjamin Franklin, Darwin o el propio Einstein, confesaron su ignorancia de las matemĘóticas, Haeckel hasta se vanagloria de no saber demostrar el teorema de PitĘógoras. La matemĘótica no conoce ni el pasado ni el futuro. Nada sabe de la historia, la enfermedad o la simpatʬa.

Ante el escepticismo de Hume, que lo ha despertado de su sue?o dogmĘótico, Kant postula los juicios sintĘŽticos a priori. El remedio de Kant resulta peor que la enfermedad. Pero el filĘ«sofo de K?nigsberg no se da cuenta de la debilidad de su doctrina, nos dice Brentano. En lugar de conocimientos a priori, deberʬa hablar de convicciones a priori, o mejor aĘ▓n, de prejuicios. En lugar de exigir que nos libremos de nuestros prejuicios, parece insistir en ellos, en fundar su teorʬa en prejuicios objetivos. Es una aberraciĘ«n pensar que nuestro conocimiento no estĘó determinado por la naturaleza de los objetos, sino que son los objetos los que estĘón determinados por la naturaleza de nuestro conocimiento. í░Los conocimientos sintĘŽticos a priori son algo en que tenemos que creer ciegamente. La existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la libertad de la voluntad, son, en cambio, algo en lo que debemos creer ciegamenteí▒. No hay evidencia de su verdad, lo hacemos por convicciĘ«n. DespuĘŽs de Kant, í░la filosofʬa ha sido peor de lo que fuera nuncaíş, la filosofʬa ha entrado en una nueva edad infantilí▒. SĘ«lo Spencer parece darse cuenta. Pero las corrientes dominantes del pensamiento se encuentran encerradas en el dogma kantiano. í░Algunos profesores a los que manifestaba mi opiniĘ«n sobre Kant exclamaban: ?CuĘónto me alegro de oʬrselo decir! Es exactamente mi opiniĘ«n. Pero no se puede manifestarí▒. Toda filosofʬa que parta de kantismo serĘó incapaz de avanzar. De hecho, la evoluciĘ«n no puede entenderse desde el kantismo. El darwinismo de Huxley, como el de Lamarck, declaran que í░la disposiciĘ«n primaria del mundo parece tener un carĘócter teleolĘ«gicoí▒. Un carĘócter que afecta tanto a lo orgĘónico como a lo inorgĘónico. Hay cierta decrepitud en el kantismo, í░sus arbitrarias construcciones y su antinatural a priori constituyen la raʬz de las extravagancias de sus sucesoresí▒.

La crʬtica de Brentano se podrʬa formular asʬ. Lo Ę▓nico aceptable como a priori es la percepciĘ«n y el deseo. Llegamos al mundo y ya percibimos y deseamos, nos sentimos inclinados hacia ciertas cosas y sentimos aversiĘ«n hacia otras. Ese es el punto de partida, el verdadero a priori, de cualquier tipo de indagaciĘ«n, ese es el origen e todo conocimiento. Y se podrʬa ir mĘós lejos afirmando que es la vista la que nos da el espacio, y el oʬdo el que nos ofrece el tiempo. Ninguna de estas dos ideas las formula Brentano. La primera es de Leibniz, la segunda se podrʬa adjudicar al idealismo budista. Desde una perspectiva genuinamente empʬrica, esos dos son los Ę▓nicos a priori aceptables.

Intencionalidad

La intencionalidad es el concepto central de la filosofʬa de la mente. Lo que diferencia a los actos psʬquicos de los actos fʬsicos es la intencionalidad de los primeros. Los actos psʬquicos se refieren a un objeto, lo mientan. Todo fenĘ«meno psʬquico estĘó caracterizado por un í░estar objetivamente en algoí▒, por estar el algĘ▓n objeto, por dirigirse a algĘ▓n objeto y hacerlo contenido de su representaciĘ«n. Para Brentano, lo decisivo es la inmanencia del objeto en la conciencia. De ahʬ que luego Husserl afirme que, lo que llamamos objetos, son siempre objetos intencionales (de los otros, nada sabemos). Pero hay algo mĘós, lo que caracteriza al fenĘ«meno psʬquico es que su objeto no es forzosamente real. MĘós aun, en sʬ mismo, es irreal. El objeto de lo psʬquico sĘ«lo existe intencionalmente en la conciencia. Mientras que el objeto de los fenĘ«menos fʬsicos existe real y eficazmente. El pensamiento no es algo cerrado, sino que trasciende continuamente sus lʬmites y se dirige a algo distinto de ĘŽl. Pero el modo de dirigirse y el objeto al que se dirige tiene tanto valor como la intencionalidad misma.

No es posible el conocimiento sin intenciĘ«n. La intenciĘ«n es el í░acto del conocimientoí▒ dirigido a un objeto. Brentano sigue a Avicena y los escolĘósticos, que han revivido el aristotelismo. La intenciĘ«n es un modo particular de la atenciĘ«n (un modo de ser del acto cognoscente) que extiende sus tentĘóculos sobre las cosas. La mente es, esencialmente, intencional, y las cosas son intencionadas, pues tienden al ser. Todo en el mundo es intenciĘ«n. Sujetos que tienden a y objetos hacia los cuales se tiende. Objetos í░entendidosí▒. El í░modoí▒ en que la idea se refiere a su objeto constituye su intencionalidad. Hay primeras intenciones (como í░Ęórbolí▒ o í░estrellaí▒) y segundas intenciones (como í░identidadí▒, í░coexistenciaí▒, í░alteridadí▒). La lĘ«gica es la ciencia de las segundas intenciones. Las primeras intenciones se refieren a los objetos reales, las segundas a objetos lĘ«gicos. Eso pensaban los escolĘósticos cristianos y musulmanes, aunque el persa Avicena es el autor en el que la intencionalidad adquiere la gama mĘós amplia de matices.

Anatomʬa de la mente

Para el positivismo decimonĘ«nico, lo fʬsico y lo mental no son dos fenĘ«menos distintos, sino dos modos de referirse a una misma realidad. Todos los fenĘ«menos pertenecen al mismo tiempo a las ciencias de la naturaleza y a las de la mente. Esta era la idea de Ernst Mach, tambiĘŽn profesor en Viena, nacido el mismo a?o que Brentano, y que era alĘŽrgico a la metafʬsica. Si nos limitamos a los fenĘ«menos, los vemos en el campo de nuestra conciencia y, en este sentido, la conciencia es un envolvente del cosmos y todo objeto es, en rigor, contenido de conciencia (sus relaciones con otros objetos pertenecen al Ęómbito de una teorʬa de la mente). Pero si consideramos el objeto en su dimensiĘ«n espacio-temporal, como dado en el mundo, este objeto ya no estĘó presente de modo inmediato a la conciencia y puede ser objeto de la ciencia fʬsica. Lo metal y lo fʬsico son dos perspectivas de un mismo fenĘ«meno. Pero mientras en lo mental se manifiesta de modo inmediato, en lo fʬsico por mediaciĘ«n de categorʬas como espacio y tiempo (juicios sintĘŽticos a priori, que dirʬa Kant).

SegĘ▓n Brentano, los fenĘ«menos fʬsicos y los mentales tienen naturalezas diferentes. No sirve, para justificar esa diferencia, decir que los fenĘ«menos fʬsicos son extensos, mientras que los psʬquicos carecen de localizaciĘ«n espacial. Tampoco sirve hablar de conciencia interna y externa. O de que unos existen realmente y los otros sĘ«lo de forma aparente. Lo que diferencia a ambos es la intencionalidad de los fenĘ«menos mentales.

Brentano divide los fenĘ«menos psʬquicos en (1) representaciones, (2) juicios) y (3) movimiento afectivo (amor-odio). La representaciĘ«n es la pura presencia del objeto en la conciencia. No importa si el objeto es real o no. Los sue?os, las esperanzas y los miedos tambiĘŽn son representaciones. AdemĘós, la representaciĘ«n es la condiciĘ«n necesaria de los otros fenĘ«menos mentales, de ahʬ su importancia. Nada puede juzgarse, apetecerse, esperarse o temerse, sin una representaciĘ«n previa. Asʬ pues, la intencionalidad (apoyĘóndose en representaciones), decanta juicios y, a partir de estos, deseos (aceptaciĘ«n o rechazo). Las representaciones hacen posible, por un lado, lo verdadero y la falso, por el otro, el amor y el odio. Los tres hacen el sentimiento y la voluntad.

De los tres, la representaciĘ«n es el mĘós simple de los fenĘ«menos psʬquicos. AdemĘós de ser el fundamento de los otros dos. Ella hace posible el juicio y los sentimientos de amor y de odio. Si nos entristecemos por algo, primero hemos de representarnos aquello que nos entristece. Tampoco es posible amar sin enjuiciar. La imaginaciĘ«n juega un papel fundamental en la representaciĘ«n, tambiĘŽn la memoria. Brentano considera que la representaciĘ«n es el mĘós independiente de los fenĘ«menos psʬquicos, pues sĘ«lo depende de su objeto. Aquʬ discrepamos, la representaciĘ«n es memoria e imaginaciĘ«n, y no es independiente de las experiencias vividas, de la historia particular de cada uno de los seres.

AdemĘós, los fenĘ«menos psʬquicos se caracterizan por ser conscientes, por ser autoevidentes y por estar referidos intencionalmente a algo. Siempre pensamos o reflexionamos sobre algo. Aunque ese algo no exista, ese objeto estĘó ahʬ, en el pensamiento, como presencia inmanente. Ese objeto puede ser una entidad extramental o un estado psʬquico previo. Y serĘó representado, juzgado, amado u odiado. Brentano no niega la existencia del mundo externo (como hacen algunos empiristas radicales), pero admite que no es evidente, que estĘó mediatizada por la percepciĘ«n (que es autoevidente) y el deseo. La existencia del mundo externo es una hipĘ«tesis con muchas posibilidades de confirmarse. Parece seguir a Berkeley cuando afirma que la percepciĘ«n se limita a los sensibles comunes. Su objeto inmediato no son los Ęórboles, las nubes, o el trino de los pĘójaros, sino lo extenso, lo colorado y lo sonoro. Es propio de la naturaleza mental el estar abierta a algo diferente de ella misma, su esencia es relacionista, estar í░en relaciĘ«n coníşí▒.

Verdad, belleza y bondad son abstracciones. Lo que existe son los actos buenos, las cosas bellas y las personas sinceras. Su realidad estĘó en su ejercicio

Brentano une en una misma categorʬa el sentimiento y la voluntad. Hay una gradaciĘ«n continua entre estos dos fenĘ«menos psʬquicos, entre el placer-dolor y la voluntad. La tristeza anhela algo que no se tiene, despierta la esperanza de alcanzarlo, decanta la decisiĘ«n de lanzarse en su bĘ▓squeda. Lo que era sentimiento se resuelve en voluntad. No hay un lʬmite definido entre ambos. El amor y el odio hacen la voluntad. Ha sido un error histĘ«rico (tambiĘŽn lingĘ╣ʬstico) separar el sentimiento de la voluntad. Si llevamos esto hasta sus Ę▓ltimas consecuencias (Brentano no lo hace) podrʬamos preguntarnos si nuestros pensamientos y sentimientos individuales podrʬan cambiar la estructura fʬsica del cerebro. Dado que el cerebro es, desde la perspectiva fenomenolĘ«gica, una representaciĘ«n, es imaginable que pensamientos y sentimientos puedan cambiar su configuraciĘ«n. Un fenĘ«meno que se estudia hoy dʬa en las neurociencias (aunque al margen del mainstream) y que se denomina í░neuroplasticidad autodirigidaí▒. Al parecer, existe una importante cantidad de evidencia empʬrica que apoya esta posibilidad. Un hecho que, de producirse, contradecirʬa el materialismo mĘŽdico.

Los sentidos sĘ«lo conocen por afirmaciĘ«n. El juicio por afirmaciĘ«n y negaciĘ«n. El espʬritu ascĘŽtico completa la sensibilidad. í░SĘ«lo lo que no ha ocurrido no envejeceí▒ (Schiller). Cada fenĘ«meno psʬquico tiene su perfecciĘ«n. La representaciĘ«n encuentra su perfecciĘ«n en la contemplaciĘ«n de la belleza. El juicio en el conocimiento de la verdad (que deriva en la alegrʬa del conocimiento) y en el amor a lo divino, que, como ense?Ę« PlatĘ«n, es la unidad de verdad, bondad y belleza.

Los valores

Los valores no existen en un cielo platĘ«nico. Verdad, belleza y bondad son abstracciones. Lo que existe son los actos buenos, las cosas bellas y las personas sinceras. Su realidad estĘó en su ejercicio. Los valores no existen en un mundo aparte, para tener realidad tiene que estar referidos a un acto. En este aspecto Brentano es firme en su aristotelismo. El elemento primero del conocimiento moral no es el imperativo categĘ«rico, ni ninguna clase a apriorismo moral, sino la experiencia de los valores. La estimaciĘ«n de algo no depende de nuestra subjetividad, sino que tiene una naturaleza objetiva. El amor debe ajustarse a la bondad como el juicio a la verdad. No es el juicio subjetivo el fundamento del acto moral, sino la ʬndole del propio objeto. Lo esencial del amor es el acto valorativo, pues los actos psʬquicos correspondientes a los fenĘ«menos del tercer grupo (amor-odio) se fundamentan en representaciones y juicios, es decir, en la imaginaciĘ«n y el apetito natural hacia la verdad (aunque Brentano no utilice estos tĘŽrminos). En el ideal del sabio, el camino hacia la verdad coincide con el camino hacia el bien. La perfecciĘ«n suprema de nuestra actividad representativa (de nuestra cultura mental) consiste en la contemplaciĘ«n de la belleza. Mientras que la perfecciĘ«n suprema de juicio es el conocimiento de la verdad.

La creaciʫn es una necesidad divina. Pero la creaciʫn exige contemplaciʫn. Por eso la naturaleza crea y la conciencia observa. Hacen falta ambas. Brentano es ambiguo respecto a la inmortalidad del alma (como lo fue su maestro Aristʫteles). Considera, de un modo muy oriental, que las almas siguen un camino eterno de perfeccionamiento.

?QuiĘŽn es el que mira?

La observaciĘ«n genuina, fenomenolĘ«gica, exige tambiĘŽn percepciĘ«n interna. Hay una diferencia entre í░percibirí▒ y í░observarí▒. Podemos percibir nuestros fenĘ«menos internos, pero no podemos observarlos. Se sienten, pero carecen de figura (por carecer de extensiĘ«n). Pero si uno logra í░ver que veí▒, observar el propio acto de ver, asomarse a los pliegues de la sensibilidad, entonces estamos cerca de las ense?anzas de la BhagavadgĘętĘí. Percibir la propia cĘ«lera puede hacer que amaine. Brentano describe ese desdoblamiento: í░Veo por un lado el color y por otro lado me percibo a mʬ mismo viendo el colorí▒. Mientras conozco la cosa, de algĘ▓n modo me conozco. í░La observaciĘ«n de lo fʬsico, al margen de hacer posible el conocimiento de la naturaleza, puede ser al mismo tiempo un medio de conocimiento psʬquicoí▒. Hay un objeto primero, el fenĘ«meno fʬsico y un objeto segundo, el fenĘ«meno mental. Brentano identifica conciencia y mente (distanciĘóndose del sĘí?khya), pero al mismo tiempo afirma que la conciencia siempre es conciencia de algo distinto de ella misma, con lo que parece aludir al magnetismo original entre conciencia y naturaleza del que habla esta filosofʬa. En cierto sentido, Brentano estĘó anticipando el principio de complementariedad que tantos rĘŽditos darĘó a la teorʬa cuĘóntica. Donde la complementariedad hace referencia a la intenciĘ«n del investigador a la hora de preparar su experimento.

Hay que insistir en esta idea, a nuestro entender decisiva. El color no es el acto de ver sino el objeto de ese acto. Y lo que nos interesa observar aquʬ es el acto, no el objeto. Brentano, en cierto sentido, desnaturaliza la conciencia, la distingue de ese otro Ęómbito por el que se siente atraʬda, que es la naturaleza. Pero no la sitĘ▓a fuera del mundo, sino que la coloca en cada acto de la percepciĘ«n consciente del ser vivo. En esto es aristotĘŽlico, en lo primero platĘ«nico. Lo que llamamos Ser no es lo uno ni lo otro, sino la relaciĘ«n complementaria de estos dos Ęómbitos.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquʬ para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripciĘ«n se estĘó usando en otro dispositivo

?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripciʫn?

Si continĘ▓as leyendo en este dispositivo, no se podrĘó leer en el otro.

FlechaTu suscripciĘ«n se estĘó usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripciĘ«n a la modalidad Premium, asʬ podrĘós a?adir otro usuario. Cada uno accederĘó con su propia cuenta de email, lo que os permitirĘó personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.

?Tienes una suscripciĘ«n de empresa? Accede aquʬ para contratar mĘós cuentas.

En el caso de no saber quiĘŽn estĘó usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aquʬ.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrarĘó en tu dispositivo y en el de la otra persona que estĘó usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquʬ los tĘŽrminos y condiciones de la suscripciĘ«n digital.