?Simulamos universos o somos seres virtuales dentro de una simulaci¨®n?

Los astrof¨ªsicos no tenemos laboratorios como otros cient¨ªficos, as¨ª que creamos simulaciones del universo para hacer experimentos con ellas

La mayor parte de las ciencias experimentales usan el m¨¦todo cient¨ªfico para hacerse preguntas sobre el mundo natural. El m¨¦todo comienza con una observaci¨®n de un fen¨®meno que lleva al cient¨ªfico a formular una pregunta. La respuesta a esta pregunta, la hip¨®tesis, ha de poder ser testada mediante experimentos controlados, en los cuales es posible cambiar uno o varios factores manteniendo el resto constante. Por ejemplo, si quiero ver si el az¨²car se disuelve mejor en leche caliente que en leche fr¨ªa, hay que estudiar como una misma cantidad de az¨²car se disuelve en una misma cantidad de leche calentada a diferentes temperaturas. En todas las repeticiones del experimento se debe que usar el mismo tipo de az¨²car, la misma leche y el mismo recipiente. El ¨²nico par¨¢metro que debe variar es la temperatura.

Lamentablemente, los astrof¨ªsicos no tenemos laboratorios en los que realizar experimentos controlados. Usando potentes telescopios podemos conocer algunas propiedades del universo en diferentes ¨¦pocas, pero no podemos volver a crear el universo en el que vivimos una y otra vez cambiando, cada vez, una sola variable. ?C¨®mo hacemos entonces para aplicar el m¨¦todo cient¨ªfico? Creando universos virtuales con tres ¡°sencillos¡± pasos:

Paso 1: partimos de la imagen del universo m¨¢s antigua que tenemos, la obtenida 380.000 a?os despu¨¦s del Big Bang. Esta imagen es lo que llamamos radiaci¨®n de fondo de microondas. Esta radiaci¨®n rellena todo el espacio que nos rodea y tiene una temperatura muy similar en todos sitios con peque?as variaciones de 1 entre 100.000 partes. Estas peque?as zonas corresponden a regiones ligeramente m¨¢s densas que el resto del universo.

Paso 2: a?adimos los ingredientes b¨¢sicos, que en nuestro caso ser¨¢n la materia ordinaria, la materia oscura y la energ¨ªa oscura. La primera es la materia formada por ¨¢tomos de todo tipo y que forma parte de todo lo que vemos, incluidos nosotros mismos. En el caso de la segunda, la materia oscura, desconocemos de qu¨¦ part¨ªculas est¨¢ compuesta. Como no la vemos, suponemos que no interacciona con la radiaci¨®n. Es decir, no absorbe ni emite luz y, por ejemplo, si la ponemos delante del Sol no se calienta. Pero s¨ª tiene masa. Conocemos la existencia de materia oscura y la cantidad presente en el universo por la atracci¨®n que ejerce sobre otros objetos que s¨ª vemos. Poco podemos decir del tercer y ¨²ltimo ingrediente, la energ¨ªa oscura. Honestamente, no tenemos ni idea de qu¨¦ es. Lo ¨²nico que sabemos, porque las observaciones as¨ª lo indican, es que ejerce un efecto opuesto al de la gravedad, produciendo que los objetos del universo se alejen entre s¨ª. En los ¨²ltimos tiempos la energ¨ªa oscura est¨¢ ganando el pulso a la gravedad, lo que causa que nuestro universo se expanda cada vez m¨¢s r¨¢pido.

Paso 3: a?adimos como se relacionan todos estos ingredientes, es decir, las leyes de la f¨ªsica. Metemos todo en el horno precalentado a temperatura de unos 3.300¡æ, lo apagamos y lo dejamos que se vaya enfriando durante m¨¢s o menos 13.700 millones de a?os virtuales, cuya conversi¨®n a tiempo real depender¨¢ del n¨²mero de procesadores de los que dispongamos.

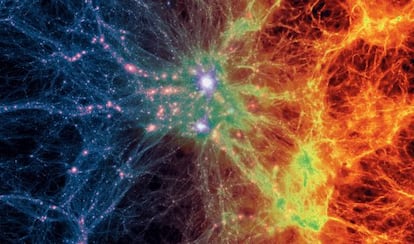

Si observamos lo que pasa veremos que nuestro universo, gracias a la energ¨ªa oscura, se va expandiendo poco a poco. Sin embargo, en algunas regiones, aquellas inicialmente m¨¢s densas, la gravedad va ganando batallas y, gracias a ello, se empiezan a formar galaxias y, dentro de ellas, estrellas, planetas y agujeros negros. Seg¨²n va pasando el tiempo, estas galaxias se van agrupando m¨¢s y m¨¢s e incluso se fusionan unas con otras para dar lugar a una variedad de formas y tama?os al final de la simulaci¨®n incre¨ªblemente parecidas a las formas y tama?os de las galaxias que observamos con nuestros telescopios. Al terminar, nuestro universo ocupar¨¢ un volumen 1.000 veces mayor del volumen inicial y las galaxias se habr¨¢n dispuesto en redes de estructuras filamentosas que, de nuevo, son casi indistinguibles de aquellas que vemos en nuestro universo real. Es esta similitud asombrosa entre las estructuras observadas y simuladas las que nos lleva a pensar que, a pesar de no conocer bien la naturaleza de dos de los ingredientes principales ni muchos detalles de las leyes f¨ªsicas, nuestra receta no est¨¢ muy equivocada.

Podemos repetir nuestro experimento modificando ligeramente los ingredientes principales o las leyes de la f¨ªsica y realizar as¨ª algo similar a un experimento controlado. De esta manera estudiamos, por ejemplo, cu¨¢l es la influencia de los agujeros negros supermasivos en el crecimiento de las galaxias o bajo qu¨¦ condiciones se crean los elementos qu¨ªmicos necesarios para formar vida y en qu¨¦ lugares del universo ¨¦sta es m¨¢s probable.

En nuestro universo virtual las reacciones nucleares que tienen lugar en el interior de las estrellas no est¨¢n simuladas. Ni siquiera tratamos de simular las estrellas. Basta con simular los efectos que las estrellas tienen en sus alrededores

Sin embargo, a pesar de contener billones de part¨ªculas, nuestras simulaciones son, necesariamente, muy simplificadas. No simulamos todas las part¨ªculas que forman parte del universo. De hecho, sabemos que esto es imposible. Sin embargo, esto no es necesario. Por ejemplo, en nuestro universo virtual las reacciones nucleares que tienen lugar en el interior de las estrellas no est¨¢n simuladas. Ni siquiera tratamos de simular las estrellas. Basta con simular los efectos que las estrellas tienen en sus alrededores: la luz que emiten durante su vida y la energ¨ªa y elementos qu¨ªmicos que liberan al morir. Algunos de estos efectos son poco conocidos y son gracias a este tipo de simulaciones que obtenemos m¨¢s informaci¨®n acerca de ellos.

?Qu¨¦ nos permite discernir si nosotros mismos no somos parte de una simulaci¨®n realizada por una civilizaci¨®n m¨¢s avanzada?

Este concepto de la simulaci¨®n del universo tambi¨¦n puede aplicarse a la consciencia del ser humano. Aunque no sabemos realmente qu¨¦ es la consciencia, podemos pensar que podemos reproducirla si simulamos un cerebro humano. Si contamos cada interacci¨®n entre sinapsis como una operaci¨®n, nuestros cerebros hacen cerca de 10?? operaciones por segundo (multiplica 10x10x10¡ 20 veces para hacerte una idea de este n¨²mero). Se necesitar¨ªa much¨ªsimo menos poder de c¨®mputo para simular el entorno exterior con el detalle suficiente para enga?ar a un cerebro virtual de que el entorno es real. Por ejemplo, no ser¨ªa necesario simular todos los virus y bacterias del universo sino tan solo aquellas que, en cada momento, est¨¢n siendo observadas con un microscopio. Del mismo modo, no ser¨ªa necesario simular todos los ¨¢tomos de una silla, sino tan solo los m¨¢s externos, salvo cuando la silla se rompe. Es cierto que esto habr¨ªa que hacerlo, no solo para un cerebro, sino para todos los humanos que han poblado la tierra en alg¨²n momento, unos cien mil millones. Sin embargo, nuestro poder de c¨®mputo est¨¢ avanzando tanto que en una o dos generaciones seremos capaces de realizar este tipo de simulaciones y podr¨ªamos usarlas, por ejemplo, para estudiar el comportamiento de los diferentes tipos de mentes. Pero, si esto es cierto, ?qu¨¦ nos permite discernir si nosotros mismos no somos parte de una simulaci¨®n realizada por una civilizaci¨®n m¨¢s avanzada? Otro d¨ªa les hablaremos de los detalles de esta propuesta, realizada por el fil¨®sofo de la Universidad de Oxford Nick Bostrom y que, por loca que parezca, ha recibido mucho cr¨¦dito entre cient¨ªficos de todo el mundo. En cualquier caso, nuestras vidas van a proseguir del mismo modo ya sean reales o virtuales salvo que, claro, alguien apague el ordenador.

Patricia S¨¢nchez Bl¨¢zquez es profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Pablo G. P¨¦rez Gonz¨¢lez es investigador del Centro de Astrobiolog¨ªa, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas y del Instituto Nacional de T¨¦cnica Aeroespacial (CAB/CSIC-INTA).

Vac¨ªo C¨®smico es una secci¨®n en la que se presenta nuestro conocimiento sobre el universo de una forma cualitativa y cuantitativa. Se pretende explicar la importancia de entender el cosmos no solo desde el punto de vista cient¨ªfico sino tambi¨¦n filos¨®fico, social y econ¨®mico. El nombre ¡°vac¨ªo c¨®smico¡± hace referencia al hecho de que el universo es y est¨¢, en su mayor parte, vac¨ªo, con menos de 1 ¨¢tomo por metro c¨²bico, a pesar de que en nuestro entorno, parad¨®jicamente, hay quintillones de ¨¢tomos por metro c¨²bico, lo que invita a una reflexi¨®n sobre nuestra existencia y la presencia de vida en el universo.

Puedes seguir a Materia en Facebook, Twitter, Instagram o suscribirte aqu¨ª a nuestra newsletter

Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo

?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?

Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.

FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.

?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.

En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.