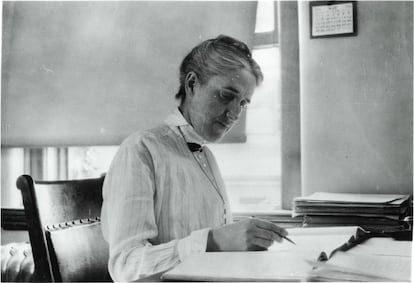

Henrietta Swan Leavitt, madre de la cosmolog¨ªa moderna

Nuestra visi¨®n de un universo est¨¢tico formado por una sola galaxia cambi¨® de manera radical, dando lugar a la visi¨®n moderna de un universo en expansi¨®n, en solo 10 a?os y gracias al trabajo de una astr¨®noma

A finales del siglo XVIII las preguntas sobre si el universo ten¨ªa un origen y si era infinito estaban en boga. No solo cient¨ªficos, sino fil¨®sofos, escritores y artistas disertaron sobre estos temas. Immanuel Kant, por ejemplo, refleja esta preocupaci¨®n en la primera de sus antinomias de la raz¨®n pura: ¡°El mundo tuvo un comienzo en el tiempo y est¨¢ limitado en el espacio¡§ (tesis) o ¡§El mundo es infinito tanto en el tiempo como en el espacio¡± (ant¨ªtesis).

El propio Kant y el astr¨®nomo (y dise?ador de jardines) Thomas Wright propusieron, en 1755, que la V¨ªa L¨¢ctea era un conjunto de sistemas solares como el nuestro girando en una estructura plana (un disco), y elucubraron que deb¨ªan existir otras estructuras parecidas y distantes que aparecer¨ªan en el cielo como d¨¦biles nebulosas, ya que sus estrellas no ser¨ªan distinguibles. El fil¨®sofo prusiano acu?¨® el t¨¦rmino universo isla como precursor de lo que hoy llamamos galaxias. Sin embargo, no exist¨ªan observaciones que pudieran corroborar esta teor¨ªa, lo que la convert¨ªa, a efectos pr¨¢cticos, en una antinomia de la raz¨®n pura.

Los avances tecnol¨®gicos en los siguientes 100 a?os permitieron descubrir miles de nebulosas en el cielo. Sin embargo, las observaciones de la ¨¦poca no permit¨ªan saber si estos objetos difusos eran, efectivamente, universos isla situados fuera de nuestra galaxia o formaban parte de ella. La clave era que no conoc¨ªamos un dato crucial: su distancia. Esta distancia fue finalmente obtenida en 1925 por Edwin Hubble gracias al trabajo de una astr¨®noma, la gran Henrietta Swan Leavitt que, con tan solo 25 a?os, cambi¨® el curso de la astronom¨ªa.

Leavitt naci¨® en Massachusetts y se gradu¨® en 1888 el Radcliffe College, una universidad para mujeres asociada a Harvard. Aunque por aquel entonces las mujeres no ten¨ªan acceso a los telescopios, entre los a?os 1885 y 1927 el observatorio de Harvard contrat¨® a cerca de 80 mujeres para estudiar fotograf¨ªas astron¨®micas y medir posiciones y brillos de estrellas. En este grupo de mujeres, conocido como las calculadoras de Harvard, se encontraba Henrietta, que se encarg¨® de estudiar un tipo de estrellas que brillaban y se oscurec¨ªan en intervalos de tiempo regulares, las llamadas cefeidas debido a que las primeras fueron descubiertas en la constelaci¨®n de Cefeo.

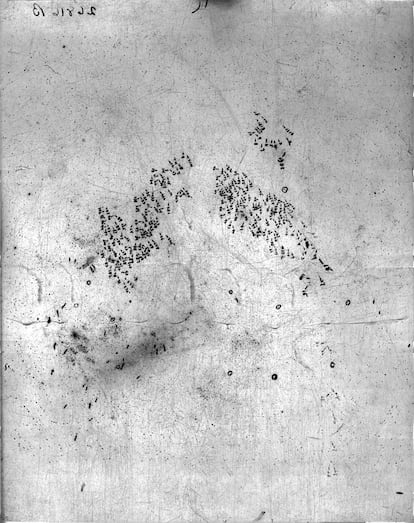

Pues bien, estudiando un grupo de estas estrellas en una nebulosa, la Peque?a Nube de Magallanes, Henrietta se dio cuenta de que exist¨ªa una relaci¨®n entre el brillo aparente de estas y su periodo de variaci¨®n. El brillo aparente de una estrella en el cielo depende de dos factores: de la distancia a la que se encuentre ¨Ccuanto m¨¢s lejana, m¨¢s tenue- y de su potencia intr¨ªnseca, es decir, de la cantidad de energ¨ªa que emite por unidad de tiempo, que los astr¨®nomos llamamos luminosidad. Por otro lado, el periodo de pulsaci¨®n de una cefeida no depende de la distancia a la que esta se encuentre de nosotros.

Estos descubrimientos fueron publicados en una circular del Observatorio de Harvard en 1912. El art¨ªculo iba firmado por el director del observatorio, aunque comenzaba con la frase ¡°las afirmaciones presentadas relacionando el periodo y brillo de 25 estrellas variables en la Peque?a Nube de Magallanes han sido preparadas por Miss Leavitt¡§. En este art¨ªculo se dec¨ªa: ¡°Como las variables de la nube de Magallanes est¨¢n probablemente a la misma distancia de la Tierra, sus per¨ªodos est¨¢n asociados con su actual emisi¨®n de luz¡±. Conociendo su periodo, que es muy f¨¢cil de medir, conocemos su actual emisi¨®n de luz o luminosidad intr¨ªnseca y, por lo tanto, compar¨¢ndola con el brillo aparente en el cielo, podemos conocer su distancia. Es decir, las estrellas cefeidas variables son lo que se conoce en astronom¨ªa como candelas est¨¢ndar. Una candela est¨¢ndar ser¨ªa, por ejemplo, una bombilla de 100 vatios (W). Sabemos que esa es su potencia. Si est¨¢ muy lejos la vemos muy d¨¦bil, m¨¢s d¨¦bil cuanto m¨¢s lejos est¨¦. Midiendo la luz que nos llega de ella, y sabiendo que es de 100 W, podemos calcular la distancia. Pero una cefeida no tiene 100 W, tiene del orden de un quintill¨®n de vatios (un uno y 30 ceros), as¨ª que se puede ver desde m¨¢s lejos.

Todav¨ªa faltaba un paso m¨¢s, y era saber la potencia real de las cefeidas de acuerdo a su periodo. Para ello se deb¨ªa de conocer la distancia real a algunas cefeidas. El m¨¦todo m¨¢s usado en la ¨¦poca para medir la distancia de una estrella, la paralaje, requiere de observaciones muy precisas, y solo pod¨ªa usarse en estrellas muy cercanas a la Tierra. Afortunadamente, unas pocas estrellas cefeidas est¨¢n lo suficientemente cerca como para permitir el uso de esta t¨¦cnica y eso es, precisamente, lo que hizo Ejnar Hertzsprung lo que le permiti¨® calibrar esta relaci¨®n periodo-luminosidad y determinar con ella una distancia a la Peque?a Nube de Magallanes de treinta y tres mil a?os luz, distancia que, aunque extraordinariamente grande para aquella ¨¦poca (a pesar de estar subestimada en un factor 6), todav¨ªa no permit¨ªa concluir si estas nebulosas formaban o no parte de nuestra Galaxia. Tuvieron que pasar otros diez a?os para que Edwin Hubble detectara cefeidas en la galaxia de Andr¨®meda calculando una distancia a esta nebulosa de un mill¨®n de a?os luz. Esto dejaba fuera de toda duda la existencia de universos islas similares al nuestro y cambiaba para siempre nuestra visi¨®n del universo.

Sin embargo, esto no fue el mayor descubrimiento obtenido con la relaci¨®n periodo-luminosidad de Leavitt. Hubble la us¨® para medir las distancias de muchas m¨¢s galaxias y, en 1929, present¨® un trabajo en el que se establec¨ªa que cuanto m¨¢s lejos estaba una galaxia m¨¢s r¨¢pidamente se alejaba de nosotros, lo que hoy conocemos como la Ley de Hubble. La extraordinaria implicaci¨®n era que el universo no era est¨¢tico, como se consideraba en la ¨¦poca, sino que se estaba expandiendo. Esto fue la semilla de la teor¨ªa del Big Bang y de toda la cosmolog¨ªa moderna, ya que implicaba que el tama?o del universo deb¨ªa de haber sido m¨¢s peque?o en el pasado.

Lamentablemente, Leavitt no vivi¨® los suficiente para verlo, ya que muri¨® de c¨¢ncer en 1921. Hoy en d¨ªa se siguen usando cefeidas para estudiar las distancias relativas entre las estrellas y otros objetos estelares: datos tan relevantes como el tama?o de nuestra galaxia, la distancia a estrellas lejanas o el tama?o del universo est¨¢n todos ellos basados en los trabajos, observaciones y descubrimientos de Leavitt en los albores del siglo XX. Se calcula que una de cada 10 estrellas variables que los astr¨®nomos conocen a d¨ªa de hoy fue estudiada primero por Leavitt. En 1925, el matem¨¢tico G?sta Mittag-Leffler escribi¨® una carta a Henrietta Leavitt para proponer su nominaci¨®n al Premio Nobel por sus trabajos sobre las estrellas variables y los c¨¢lculos de las distancias estelares: desconoc¨ªa que hab¨ªa fallecido cuatro a?os antes.

Pablo G. P¨¦rez Gonz¨¢lez es investigador del Centro de Astrobiolog¨ªa, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas y del Instituto Nacional de T¨¦cnica Aeroespacial (CAB/CSIC-INTA).

Patricia S¨¢nchez Bl¨¢zquez es profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Vac¨ªo C¨®smico es una secci¨®n en la que se presenta nuestro conocimiento sobre el universo de una forma cualitativa y cuantitativa. Se pretende explicar la importancia de entender el cosmos no solo desde el punto de vista cient¨ªfico sino tambi¨¦n filos¨®fico, social y econ¨®mico. El nombre "vac¨ªo c¨®smico" hace referencia al hecho de que el universo es y est¨¢, en su mayor parte, vac¨ªo, con menos de 1 ¨¢tomo por metro c¨²bico, a pesar de que en nuestro entorno, parad¨®jicamente, hay quintillones de ¨¢tomos por metro c¨²bico, lo que invita a una reflexi¨®n sobre nuestra existencia y la presencia de vida en el universo.

Puedes seguir a Materia en Facebook, Twitter, Instagram o suscribirte aqu¨ª a nuestra newsletter

Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo

?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?

Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.

FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.

?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.

En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.