La lista que hizo historia

Un libro de entrevistas se convirti¨® hace cincuenta a?os en el canon del llamado boom El chileno Luis Harss evoca esa ¨¦poca desde un distanciado presente

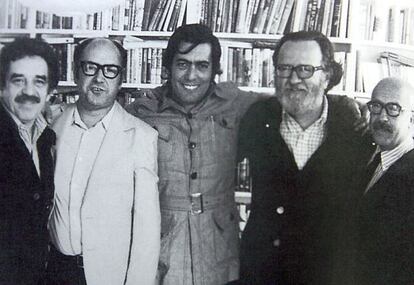

En el ambiente literario iberoamericano se respiraba una especie de internacionalismo que antes no exist¨ªa: los argentinos conoc¨ªan lo que se hac¨ªa en M¨¦xico o en Colombia. En los sesenta se dec¨ªa que la capital de Am¨¦rica Latina era Par¨ªs porque all¨ª se encontraron todos los escritores de aquella zona, unos exiliados de las dictaduras de sus pa¨ªses, mientras que otros estaban en misiones diplom¨¢ticas. El movimiento literario que estaba naciendo dispon¨ªa de corte propia, ej¨¦rcito y artiller¨ªa. En la capital francesa, el cr¨ªtico Emir Rodr¨ªguez Monegal fund¨® la revista Nuevo Mundo cuyo prop¨®sito fundamental era promocionar esta nueva cultura literaria. Los autores se mov¨ªan con su s¨¦quito, y la prensa, en especial la argentina, hablaba ya de una ¡°concienciaci¨®n literaria¡±. Sus obras circulaban por el continente gracias a las distribuidoras y a la nueva actitud de las editoriales. A los universitarios e intelectuales se les sum¨® un numeroso grupo de lectores que devoraba apasionadamente novelas como Rayuela, La ciudad y los perros o Pedro P¨¢ramo. El boom latinoamericano cont¨® con muchos escritores y tres polos geogr¨¢ficos: Buenos Aires, M¨¦xico y Barcelona, donde la relaci¨®n con Carlos Barral fue clave. Entre ellos, los m¨¢s j¨®venes se apodaron la Mafia. No eran ¨ªntimos, pero unos remit¨ªan a otros y sal¨ªan juntos en las fotos. Hab¨ªa tambi¨¦n sus pugnas internas, odios y celos irreconciliables, pero eso contribuy¨® tambi¨¦n a agrandar la leyenda.

En ese ambiente y sin propon¨¦rselo, Luis Harss (Valpara¨ªso, Chile, 1936), profesor de Letras y escritor, estableci¨® el canon de lo que luego se conoci¨® como el boom latinoamericano. Y lo hizo, como muchas cosas en la vida, por casualidad. Cuenta que fue Julio Cort¨¢zar, con el que se encontr¨® en Par¨ªs, quien le anim¨® a escribir un libro que captara las nuevas tendencias literarias. A estas alturas, casi cincuenta a?os despu¨¦s, ya nadie le puede negar su olfato literario. Los nuestros se public¨® en ingl¨¦s y pas¨® con m¨¢s pena que gloria, hasta que la Editorial Sudamericana lo public¨®, unos meses despu¨¦s, en 1966, en espa?ol. Se trataba de un ensayo de cr¨ªtica literaria con 10 entrevistas a otros tantos autores iberoamericanos; algunos como Borges, Alejo Carpentier, Miguel ?ngel Asturias, Juan Carlos Onetti o Cort¨¢zar, ya consagrados, pero otros, como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa o Gabriel Garc¨ªa M¨¢rquez no superaban la cuarentena; Jo?o Guimar?es Rosa era el ¨²nico de ascendencia brasile?a. La regi¨®n m¨¢s trasparente de Fuentes ya contaba con lectores, pero Cien a?os de soledad de Garc¨ªa M¨¢rquez era un manuscrito inacabado cuando entrevist¨® a su autor en la localidad mexicana de P¨¢tzcuaro. A todos les un¨ªa la idea de que su pa¨ªs com¨²n era el espa?ol. El idioma se hab¨ªa convertido en un artefacto arcaico que necesitaba renovarse. Lo cambiaron, dejando de lado el floreo literario que marcaba la ¨¦poca por el habla de la calle. Fuera, les esperaba un p¨²blico hambriento por reconocerse en historias cercanas. Los nuestros no lleg¨® a editarse en Espa?a, pero se convirti¨® en libro de obligado estudio. Alfaguara lo recupera ahora en el cincuenta aniversario del fen¨®meno literario.

Aquellos escritores descubrieron que era m¨¢s eficaz escribir como se habla o como se sue?a para trasladar historias cercanas y populares. El lenguaje y su forma local, el idioma es identidad. ¡°Usar el lenguaje ajeno es alienaci¨®n¡±, cuenta Luis Harss desde su casa, en un peque?o pueblo del Estado de Pensilvania, donde vive retirado de la ense?anza y de la cr¨ªtica, entretenido ahora en la escritura de un nuevo relato. Este escritor ha desarrollado su propia teor¨ªa sobre el lenguaje, relacionada con el arranque de lo que fue la b¨²squeda de la novela totalizadora: los escritores iberoamericanos (aunque los de clase culta hablaban franc¨¦s) se educaban leyendo traducciones del ruso, del alem¨¢n o del ingl¨¦s. ¡°En general versiones muy torpes, de editoriales espa?olas que deformaban, estereotipaban o censuraban. Quedaba un mu?¨®n parecido a todos los otros mu?ones que sal¨ªan del mismo proceso. Se ha observado que el lenguaje de la traducci¨®n es generalmente el t¨¦rmino medio de la ¨¦poca con sus mediocridades, lugares comunes y percepciones desgastadas, una horma r¨ªgida y un mortero. Eso es lo que le¨ªan los escritores, en eso se inspiraban, por eso todo sal¨ªa tan mal y sin imaginaci¨®n. Despu¨¦s se abrieron las puertas al mundo. M¨¢s cultura literaria, m¨¢s manejo de idiomas, mejores traducciones, a veces por escritores buenos, por poetas, gente sensible. El escritor se educ¨®, vio m¨¢s, pudo m¨¢s. La traducci¨®n se interioriz¨®, en vez de representar superficies¡±. As¨ª empez¨® a redactarse la nueva novela.

¡°Alrededor del boom hubo esos otros, interesantes y raros, que quedaron fuera por cuestiones ajenas a su calidad¡±

Visto con la perspectiva que da el tiempo, se entiende por definici¨®n que ning¨²n boom puede durar. En las universidades norteamericanas han florecido los departamentos de estudios latinoamericanos, pero se trata de una corriente solo para especialistas. En cambio, la nueva novela s¨ª ha generado ¡°un mar de fondo¡±. ¡°Sigue, en el sentido que dej¨® modelos, descubrimientos, abri¨® dimensiones. No se puede escribir en Latinoam¨¦rica sin haber pasado por all¨ª. Como no pod¨ªan escribir las generaciones de Estados Unidos sin haber pasado por Hemingway y Faulkner. ?Medio siglo despu¨¦s cu¨¢ntos de la lista de Harss se han convertido ya en referencias universales? ¡°Borges ya figura como un habitante de muchos otros mundos, y en muchos idiomas. Garc¨ªa M¨¢rquez aparece en miles de novelas, su lista de imitadores es interminable; Macondo ha pasado a ser lo que Barthes llam¨® ¡®un recuerdo de la imaginaci¨®n¡¯. Estoy casi seguro de que, como Hemingway y Faulkner, seguir¨¢n siendo fronteras entre un antes y un despu¨¦s. Cort¨¢zar, el m¨¢s radical, desgraciadamente se conoce poco fuera del idioma espa?ol, queda muy atado a la l¨®gica interna del idioma argentino. Cort¨¢zar es puro jazz y es dif¨ªcil de transportar. Se lo distingue en Roberto Bola?o. Y en todos los que, sin saber por qu¨¦, tratan de escribir como se habla¡±.

Por correo electr¨®nico escribe que Los nuestros se corresponde con una ¨¦poca de su vida, pero ¡°qued¨® all¨¢ atr¨¢s¡±. Le gusta y le divierte recordar a la gente y hablar de los temas de ¨¦poca y las circunstancias que rodearon el libro, pero hace mucho que est¨¢ en otras cosas. ¡°No he seguido las carreras de esos escritores. A algunos los he le¨ªdo de vez en cuando por placer. A otros no los he tocado en ?cuarenta-cincuenta? a?os, dejaron totalmente de interesarme, ?qu¨¦ quieren que les diga? Uno no se queda donde estaba¡±. En esa estela de placer que provoca la nostalgia bien entendida se detiene a hablar de dos editores fundamentales: Roger Klein y Paco Porr¨²a. Curiosamente fue un editor estadounidense, un tipo alerta a todo lo que pasaba en el mundo literario en cualquier idioma, el primero en proponer el libro. Sin la peque?a ayuda financiera que le dio Roger Klein de Harper & Row en Nueva York (unos 1.500 d¨®lares), Los nuestros no existir¨ªa. ¡°Se me ocurre que de su propio bolsillo. Era de una gran familia jud¨ªa de joyeros. Un tipo raro en EE UU, donde se conoce poco y se traduce menos. Yo me resist¨ªa a muerte. Hab¨ªa abandonado Argentina, huyendo del peronismo, y me hab¨ªa instalado en EE UU. Hab¨ªa roto espiritualmente con Latinoam¨¦rica y el idioma espa?ol, pero Klein me regal¨® su persistencia. Curiosamente, despu¨¦s, por problemas personales (fue gay antes de tiempo) perdi¨® el inter¨¦s¡±. El original ingl¨¦s sali¨® hu¨¦rfano, nunca vendi¨® nada, y Klein se suicid¨® dos o tres a?os m¨¢s tarde dejando un gran vac¨ªo.

Aquellos escritores descubrieron que era m¨¢s eficaz escribir como se habla o como se sue?a para trasladar historias cercanas y populares

El fracaso que supuso su publicaci¨®n en ingl¨¦s no arredr¨® a Editorial Sudamericana cuando decidi¨® publicar el libro en espa?ol. Paco Porr¨²a (A Coru?a, 1922), editor de Minotauro, que luego distribuir¨ªa Los nuestros, se mov¨ªa m¨¢s en el terreno de la ciencia ficci¨®n, pero ten¨ªa buen apetito para los autores nuevos. Por eso se ali¨® mano a mano con Harss en una precipitada traducci¨®n. ¡°Fuimos como hermanos, poco tiempo, cuando nos distanciamos lo extra?¨¦ mucho¡±. Los nuestros se vendi¨® m¨¢s de lo esperado y funcion¨®, especialmente, como texto universitario, pero con el tiempo se convirti¨® en el manual para el conocimiento de ese movimiento literario que representaban los 10 autores entrevistados en el libro.

El boom tambi¨¦n dej¨® sus v¨ªctimas, sobre todo entre los escritores j¨®venes, un derroche de talento en el que no todos se salvaron. ¡°Hubo una conciencia de c¨ªrculo vicioso. Los que estaban en cierta cosa y no en otra. No hay duda, la mafia, el club, entre los que se sent¨ªan brillar. No hablo de mi selecci¨®n, que es secundaria. Digo entre ellos. Alrededor del boom siempre hubo esos otros, interesantes y raros, que quedaron fuera por cuestiones ajenas a su calidad, como Felisberto Hern¨¢ndez que muri¨® justo antes de empezar Harss sus entrevistas. ¡°Escrib¨ªa en s¨®tanos, era pianista y lo imagino siempre al teclado, proyectando sus historias en una pantalla de cine (fue acompa?ante de cine mudo). Juan Jos¨¦ Saer, que me qued¨® bajo el radar; no hab¨ªa llegado a ser ¨¦l todav¨ªa en los sesenta. En esos d¨ªas empezaba Manuel Puig La traici¨®n de Rita Hayworth. Es de 1968 con la est¨¦tica del cine popular y los boleros. Cabrera Infante. Jos¨¦ Donoso. Salvador Garmendia, venezolano, el de ¡®los peque?os seres¡¯ de la vida ciudadana. Un extra?¨ªsimo novelista talm¨²dico argentino, Mario Satz, casi ilegible, viv¨ªa en Barcelona. Les pas¨® a muchos¡±, remata.

De entre las v¨ªctimas, Harss conoci¨® personalmente la tristeza de un narrador de mucho valor: Jos¨¦ Mar¨ªa Arguedas, el novelista peruano. ¡°Conoci¨® el ayllu, el hogar que le dio de chico la comunidad ind¨ªgena y que despu¨¦s perdi¨®. Trat¨® de evocarlo en espa?ol sin perder la magia metaf¨®rica del animismo quechua. Escribi¨® un libro notable, autobiogr¨¢fico, Los r¨ªos profundos. Es de 1958, a orillas del boom; hab¨ªa le¨ªdo a Joyce. Su protagonista tambi¨¦n es un D¨¦dalo. Hab¨ªa gozado de mucho prestigio en su pa¨ªs, pero se mov¨ªa todav¨ªa dentro de algunas limitaciones del indigenismo; fue excluido expl¨ªcitamente del canon, humillado en art¨ªculos y comentarios, y se mat¨® en 1969. Dej¨® un diario suicida, en su ¨²ltima novela, inconclusa, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Diatribas (lamentables) contra sus detractores, pero tambi¨¦n un acercamiento a la muerte, a la tierra, a las moscas, ¨²nico en la literatura de Latinoam¨¦rica. Se fue comiendo barro como vino¡±. Un caso de perdedor total, antes de saber qui¨¦n era Harss lo recuerda sentado tocando la flauta en un rinc¨®n, en una fiesta de izquierdas en California. ¡°Un momento de soledad tan aguda que me qued¨® la imagen para siempre¡±.

Los nuestros. Luis Harss. Alfaguara. Madrid, 2012. 411 p¨¢ginas. 18,50 euros (electr¨®nico: 9,99).

Viendo nacer una generaci¨®n cl¨¢sica

ALEJO CARPENTIER. ((La Habana, 1904) fue quiz¨¢s el primero de nuestros novelistas en querer asumir la experiencia latinoamericana en su totalidad, por encima de sus ef¨ªmeras variantes regionales y nacionales. Nuestra novela estaba en su infancia cuando empez¨® a escribir. Era poco m¨¢s que escenograf¨ªa. Su aparato era pomposo y ret¨®rico. Recorri¨® de punta a punta nuestro mundo tratando de asimilar e integrar todo lo que encontraba hasta poseerlo. Se buscaba como todo latinoamericano en la f¨¢bula y el mito. Su pasi¨®n ha sido seguir los pasos perdidos del continente, descifrar sus or¨¢culos olvidados. El resultado es una obra de gran alcance y vigor.

MIGUEL ?NGEL ASTURIAS. Vivi¨® y sufri¨® su ¨¦poca, y supo expresar su dolor. Ha hecho de su obra una especie de tribunal de apelaciones, refugio de los humildes con sus penas an¨®nimas, templo de piedad y justicia donde claman las voces de los despose¨ªdos¡ Visto hoy en perspectiva, El Se?or Presidente ha envejecido, no intimida. Lo que da fuerza al libro es la sensaci¨®n de que es un espejo deformado pero reconocible de una realidad s¨®rdida, tristemente conocida por todos los que han recorrido los barrios bajos de las ciudades latinoamericanas. Pero es probable que se le recuerde por Hombres de ma¨ªz, un libro arrollador, en el que persigue lo que llama ¡°un idioma americano¡±. Se da cuenta de que el floreo ret¨®rico y los lugares comunes de la prosa acad¨¦mica han sido la plaga de nuestra novela.

JORGE LUIS BORGES. Ha inventado su propio g¨¦nero, a medio camino entre el cuento y el ensayo, para darse completa libertad de movimiento. Var¨ªan las proporciones, pero la tendencia es siempre, como ¨¦l dice, ¡°estimar las ideas religiosas o filos¨®ficas por su valor est¨¦tico¡±. Pero hay algo m¨¢s: una aspiraci¨®n al absoluto que se vislumbra en las formas de la imaginaci¨®n¡ Un cuento de Borges es algo muy especial. Cada uno de ellos rompe el molde. Combina felizmente, y en las formas m¨¢s inesperadas, el suspenso y el teorema. Usa la sorpresa, la falsa apariencia y el argumento sof¨ªstico a la manera de la novela policiaca; mezcla la burla y la metaf¨ªsica, la l¨®gica y la argucia, la realidad y el hecho ap¨®crifo.

JO?O GUIMAR?ES ROSA. Lleva cada l¨ªnea del paisaje impresa en la palma de la mano. Hubo exploradores que abrieron fronteras en el interior, apropi¨¢ndose de lejanas tierras de pastoreo que a veces fueron verdes y florecieron hasta convertirse en pr¨®speras fazendas. Echar ancla en esas regiones inh¨®spitas siempre estuvo en conflicto con el esp¨ªritu vagabundo. La vida nunca era completamente sedentaria. Bajo el colono estaba el n¨®mada. Guimar?es Rosa encarna esa dualidad¡ Nadie ha penetrado como ¨¦l en la psicolog¨ªa del habitante del sert?o. El lenguaje es densamente emotivo, mezcla de erudici¨®n y dialecto, lleno de giros inesperados, inversiones, proverbios, interjecciones, preguntas ret¨®ricas.

JUAN CARLOS ONETTI. Hay en ¨¦l algo genuinamente aut¨®ctono que va mucho m¨¢s hondo que las estridentes protestas de nacionalismo literario que caracterizan a tantos de sus compatriotas. Los a?os que ha pasado entre Montevideo y Buenos Aires lo han asimilado al alma y al car¨¢cter de la zona. No fue ¨¦l quien invent¨® la novela urbana en el Uruguay; el g¨¦nero ya exist¨ªa, pero la ciudad muchas veces estaba en Europa, y en otros tiempos. Los escenarios locales no eran considerados dignos de inter¨¦s. Onetti cambi¨® todo eso. La vida breve puede ser su obra maestra, libro de inagotables desdoblamientos, un monumento a la evasi¨®n a trav¨¦s de la literatura.

JULIO CORT?ZAR. Es la prueba que necesit¨¢bamos de que existe una poderosa fuerza mutante en nuestra literatura que lleva a la metaf¨ªsica (o la pataf¨ªsica cuando la metaf¨ªsica se toma en chiste). Brillante, minucioso, provocativo, adelant¨¢ndose a todos sus contempor¨¢neos latinoamericanos en el riesgo y la innovaci¨®n¡ Es un hombre de fuertes anticuerpos. Con el tiempo ha ido descartando los efectos f¨¢ciles de la narrativa tradicional: el melodrama, la sensibler¨ªa, la causalidad evidente, la construcci¨®n sistem¨¢tica, las amabilidades y la demagogia ret¨®rica. Ha buscado en la paradoja el verdadero acorde. Es dif¨ªcil por el momento medir su impacto. Rayuela (1963) fue un hurac¨¢n, es una obra ambiciosa e intr¨¦pida, a la vez un manifiesto filos¨®fico, una rebeli¨®n contra el lenguaje literario y la cr¨®nica de una extraordinaria aventura espiritual.

JUAN RULFO. Sus libros est¨¢n en un paisaje de tragedia cl¨¢sica, los muertos lo persiguen. Sabe que el peso de los antepasados aumenta con la distancia. El de los suyos, que est¨¢n lejos, no lo ha descargado nunca. Se ha pasado la vida abriendo tumbas en busca de sus or¨ªgenes perdidos. Su brillante y breve carrera ha sido uno de los milagros de nuestra literatura. No es, en el fondo, un renovador sino, al contrario, el m¨¢s sutil de los tradicionalistas. Pero ah¨ª radica su fuerza. Escribe sobre lo que conoce y siente, con la sencilla pasi¨®n del hombre de la tierra en contacto inmediato y profundo con las cosas elementales: el amor y la muerte, la esperanza, el hambre, la violencia. Con ¨¦l, la literatura regional pierde su militancia panfletaria, su folclore. ¡Su lenguaje es tan parco y severo como su mundo. Es un estoico que no blasfema contra la vida, acepta el destino. Por eso su obra brilla como un fulgor lapidario. Pedro P¨¢ramo no es ¨¦pica sino elegia. El ritmo del lenguaje es el de la sangre.

CARLOS FUENTES. En 1959 public¨® La regi¨®n m¨¢s transparente, una supernovela en la que se narra, como lo llamaba el autor, ¡°la biograf¨ªa de una ciudad y una s¨ªntesis del presente mexicano¡±. La novela estaba destinada en cierta forma a ser un foro para las opiniones contradictorias de la ¨¦poca. Se llama al debate, no a una decisi¨®n final. Refleja la preocupaci¨®n de ese momento por fijar, por resumir, por destilar lo mexicano. Est¨¢ entre los poqu¨ªsimos escritores latinoamericanos que dominan las disciplinas del cuento, ?ser¨¢ por la simpat¨ªa que siente por la literatura norteamericana, donde florece el g¨¦nero?... El cuento adem¨¢s se presta idealmente a la pirueta brillante que siempre tienta a Fuentes. Es el arte de la baraja y la sorpresa, y nadie lo sabe mejor que ¨¦l, que maneja la forma como si la hubiera inventado.

GABRIEL GARC?A M?RQUEZ. Su empecinamiento nace de la nostalgia: por una ¨¦poca y por un lugar. Ha estado fuera demasiado tiempo. ¡°Se me est¨¢n enfriando los mitos¡±. Har¨¢ cualquier cosa para revivirlos. Son la luz ¡ªy la felicidad de la inspiraci¨®n¡ª que le viene de su infancia. En La hojarasca se destacan ya ciertos prototipos que poblar¨¢n los otros libros: el vetusto coronel, el m¨¦dico de alma atormentada, la serena y consecuente figura femenina, siempre en Garc¨ªa M¨¢rquez, un baluarte en la adversidad¡ Mas all¨¢ de los hechos cotidianos que constituyen el relato se advierte la intenci¨®n m¨¢gica¡ Una misma subjetividad anima a todas sus creaciones. Los papeles que se reparten derivan todos de un solo repertorio mental. ¡La pr¨®xima fase del libro, que anuncia para marzo o abril de 1967, se llamar¨¢ Cien a?os de soledad. Ser¨¢ la muy esperada biograf¨ªa del elusivo coronel revolucionario, Aureliano Buend¨ªa. Ser¨¢ como la base del rompecabezas cuyas piezas ha venido dando en los libros precedentes.

MARIO VARGAS LLOSA. Cuando acababa de cumplir los 26, con s¨®lo dos obras a su nombre, ya se destacaba entre nuestros escritores j¨®venes. Era un inspirado que parec¨ªa haber nacido bajo una lengua de fuego. Ten¨ªa fuerza, fe y la verdadera furia creadora. La fama le hab¨ªa llegado pronto, pero se la hab¨ªa ganado honradamente. Hasta ahora ha sido menos profundo que pr¨®digo. Su visi¨®n es limitada, sus caracterizaciones pueden ser esquem¨¢ticas y hasta simplistas, y es un empedernido determinista y antivisionario, pero una invencible riqueza de temperamento, una poderosa carga emotiva y una interioridad que ¨¦l niega pero no puede reprimir dan densidad a su materia dram¨¢tica. La ciudad y los perros (1962), su primera novela, narra la vida del colegio militar Leoncio Prado. Dos generales lo denunciaron, calific¨¢ndolo de profanaci¨®n y acusando al autor de ser enemigo del Per¨² y comunista.

P¨¢rrafos extra¨ªdos de Los nuestros, de Luis Harss.

Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo

?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?

Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.

FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.

?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.

En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.