?QušŠ hacemos con las estatuas?

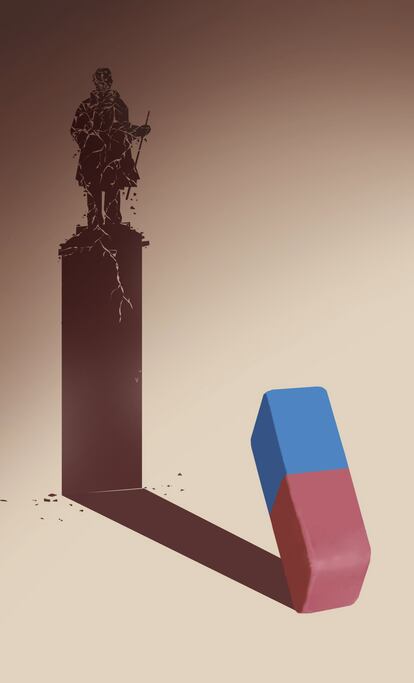

El movimiento antirracista estšą derribando los sšȘmbolos de las que considera opresiones pasadas. Pero es preferible mantener esos testigos y hacerlos inteligibles para que se sepa cšźmo y por qušŠ se construyeron

Las estatuas importan. Nos hablan del pasado, pero tambišŠn de lo que ocurre en el presente y de cšźmo nos imaginamos el futuro. Cuando se erigen, se utilizan, se mueven y se eliminan. En las revoluciones y protestas contemporšąneas, la violencia se ceba en ellas: son pintarrajeadas, destruidas, mutiladas. Todos recordamos la estrepitosa cašȘda de la efigie de Sadam Husein en 2003, sello de la victoria en la invasišźn de Irak lanzada por George W. Bush y sus aliados. En abril de 1931, la proclamacišźn de la Segunda RepšČblica espa?ola se vio acompa?ada por una ola iconoclasta que acabšź en pocas horas con los emblemas monšąrquicos. La multitud derribšź en Madrid la figura ecuestre de Felipe III, en la Plaza Mayor, y arrastršź por las calles la de Isabel II, que, no sin ironšȘa, fue a parar al convento de las Arrepentidas. El fin de un orden polšȘtico, všȘctima de la ruptura, suele borrar del espacio urbano sus sšȘmbolos para sustituirlos por los de la nueva situacišźn.

AšČn no sabemos si el movimiento antirracista desencadenado en Estados Unidos ĄȘy con repercusiones en otros puntos del planetaĄȘ cambiaršą algo substancial, pero por ahora ha malogrado los monumentos a los generales confederados en la Guerra de Secesišźn, adalides de la esclavitud, y algunos de los consagrados a Cristšźbal Colšźn, cuya gesta se considera el inicio de un genocidio šŠtnico. Tampoco parecen a salvo otras muchas estatuas relacionadas, de un modo u otro, con el racismo y la supremacšȘa blanca, como las de Leopoldo II de BšŠlgica, colonizador del Congo, o incluso las de Winston Churchill, que defendišź con ardor, ademšąs de la democracia parlamentaria frente al nazismo, las virtudes del imperio britšąnico. Sin necesidad de un trastorno radical en los regšȘmenes correspondientes, la sensibilidad social ha mutado y nos aboca a un debate sobre qušŠ hacer con esos elementos simbšźlicos, que pasan desapercibidos en mitad del paisaje hasta que un trastorno cultural como este los hace de repente visibles y polšŠmicos.

Esta discusišźn pšČblica deberšȘa tener en cuenta al menos dos dimensiones del asunto: la estrictamente polšȘtica y la patrimonial. Por un lado, cada monumento supone honrar a un personaje o un hecho histšźrico que representa los valores de la comunidad, o al menos de su sector dominante, de la ideologšȘa que sea. Desde luego, el nacionalismo ha sobresalido por su incansable produccišźn monumental, dedicada a cantar las glorias de la patria, sus momentos fundacionales, las luchas con sus enemigos y a sus hšŠroes y mšąrtires. No es casualidad que BerlšȘn dedique una enorme columna a las victorias sobre Austria y Francia, o que en las AmšŠricas abunden los retratos de los prohombres de la independencia. Eso que llamamos de manera imprecisa memoria colectiva o histšźrica, y que seršȘa mejor denominar relatos compartidos sobre el pasado, se nutre de episodios materializados en una estatuomanšȘa que eclosionšź en el siglo XIX y ašČn persiste.

Los problemas sobrevienen cuando una parte de la sociedad se rebela contra la imposicišźn de esos relatos o cuando un cambio polšȘtico los trastoca. Una minoršȘa no soportaršą la exaltacišźn de sus opresores, los demšźcratas abominaršąn de los homenajes a las dictaduras. Hay casos que, por su extremosidad, no admiten discrepancia: sšźlo unos pocos toleraršȘan una estatua de Adolf Hitler. Pero, fuera de esas excepciones, todo estšą sometido a deliberacišźn, posible tan sšźlo en democracia. Resulta difšȘcil, por ejemplo, cuestionar en China las efigies de Mao Zedong, cada vez mšąs gigantescas. Si triunfa el movimiento contra el racismo, los monumentos a sus encarnaciones mšąs se?eras desapareceršąn, de manera inevitable.

Entre ellos los de Leopoldo II, cabeza de un negocio colonial que se llevšź por delante las vidas de millones de personas, sometidas a una explotacišźn de crueldad infame, como denuncišź en su dšȘa Roger Casement, investigšź despušŠs el historiador Adam Hochschild e ilustran las novelas de Joseph Conrad y Mario Vargas Llosa. Lo que no estšą claro es dšźnde poner el lšȘmite, pues eliminar las referencias a cualquiera que comulgase con la esclavitud obligaršȘa a desmontar en Francia la tumba de Napolešźn Bonaparte, que la restablecišź en 1802, o a defenestrar a los founding fathers norteamericanos que posešȘan plantaciones, como ha comenzado a ocurrir con George Washington. Enmiendas en toda regla a las respectivas memorias nacionales.

Por otro lado, las estatuas pertenecen al patrimonio comšČn, no sšźlo por sus mšŠritos artšȘsticos ĄȘque tambišŠnĄȘ sino como parte de una historia que ha de comprenderse en su contexto, lo cual no significa ignorar sus lados oscuros. Un proceso mšąs complicado ašČn que renovar el callejero. En este sentido, resulta preferible mantener esos testigos y hacerlos inteligibles por medio de las explicaciones pertinentes, que cuenten cšźmo y por qušŠ se construyeron. Cuando las heridas abiertas impidan esa contextualizacišźn in situ, en vez de destruirlos o almacenarlos lejos de cualquier mirada, seršȘa conveniente su traslado a un museo, con fines didšącticos. En MoscšČ y en Budapest se llevaron las esculturas de la šŠpoca comunista a parques que sobrecogen al paseante con sus muestras de realismo proletario. En cualquier caso, tanto las polšȘticas memoršȘsticas como las patrimoniales han de respetar la pluralidad interpretativa, fluida y perfectible, y no caer en la tentacišźn del adoctrinamiento.

En Espa?a no nos libramos de estos dilemas, sino que las circunstancias nos obligan a afrontarlos. Hemos empezado con los signos y monumentos franquistas, cuya obra cumbre, el Valle de los CašȘdos, estšą destinada a convertirse en una instalacišźn musešȘstica donde se cuenten las šȘnfulas de la tiranšȘa y su empleo de prisioneros polšȘticos. Una vez exhumados los restos del dictador, casi nadie propone ya su demolicišźn. Pero nuestra historia tambišŠn alberga reminiscencias imperiales y esclavistas. Barcelona se enfrentšź a ellas, sin demasiada sutileza, al retirar la imagen del marqušŠs de Comillas, acusado de negrero. Aunque el capšȘtulo mšąs delicado vendršą cuando se plantee en serio qušŠ hacer con Colšźn y con las demšąs huellas de la empresa americana.

Queramos o no, esa epopeya ocupa un lugar central en la identidad espa?ola y a ella se dedica, no ya un buen pu?ado de vistosas estatuas, sino la mismšȘsima fiesta nacional. Hasta ahora, la voz cantante la han llevado los que reivindican la leyenda rosa frente a la negra, jaleados por el espa?olismo medišątico y acadšŠmico en el combate contra el desafšȘo independentista catalšąn. AhšȘ estšąn las ofrendas kitsch a Blas de Lezo o a los šČltimos de Filipinas que han brotado en las plazas de Madrid. Tal vez sea hora de plantearse la cuestišźn en otros tšŠrminos, que, en vez de preocuparse tan sšźlo por establecer quišŠnes se merecen o no las estatuas, o de promover su destrozo, favorezcan el conocimiento de su significado histšźrico.

Javier Moreno Luzšźn es catedršątico de Historia en la Universidad Complutense de Madrid.

Tu suscripcišźn se estšą usando en otro dispositivo

?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripcišźn?

Si continšČas leyendo en este dispositivo, no se podršą leer en el otro.

FlechaTu suscripcišźn se estšą usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripcišźn a la modalidad Premium, asšȘ podršąs a?adir otro usuario. Cada uno accederšą con su propia cuenta de email, lo que os permitiršą personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.

?Tienes una suscripcišźn de empresa? Accede aqušȘ para contratar mšąs cuentas.

En el caso de no saber quišŠn estšą usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqušȘ.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostraršą en tu dispositivo y en el de la otra persona que estšą usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqušȘ los tšŠrminos y condiciones de la suscripcišźn digital.