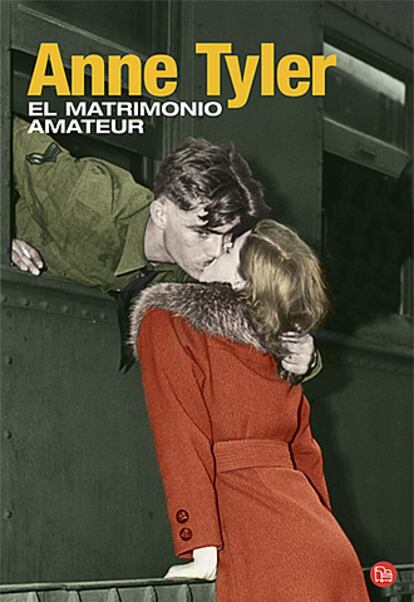

El matrimonio amateur

Anne Tyler explora los hilos que sostienen a una pareja incompatible y las consecuencias de su uni¨®n a lo largo de tres generaciones. Tyler obtuvo en 1988 el Premio Pulitzer por la novela Ejercicios respiratorios

A la venta a partir del 10 de mayo

Fragmento del cap¨Ştulo 1

Vox p¨®puli

En el barrio cualquiera habr¨Şa podido contar c¨®mo se hab¨Şan conocido Michael y Pauline.

Ocurri¨® un lunes por la tarde, a principios de diciembre de 1941. Era un d¨Şa normal y corriente en St. Cassian, una modesta calle de estrechas casas adosadas t¨Şpicas de la zona este de Baltimore, peque?os hogares muy bien cuidados entre los que se intercalaban tiendas no m¨˘s grandes que salitas de estar. Las gemelas Golka, con id¨¦nticas pa?oletas, comparaban los coloretes del escaparate de la droguer¨Şa Sweda. La se?ora Pozniak sali¨® de la ferreter¨Şa con una diminuta bolsa de papel marr¨®n que tintineaba. El Ford Model B del se?or Kostka pas¨® despacio, seguido por el Chrysler Airstream de un desconocido, que produjo un elegante silbido; luego pas¨® Ernie Moskowicz en la maltrecha bicicleta de reparto del carnicero.

En el colmado Anton —un cuchitril oscuro y abarrotado con un mostrador de madera con forma de L y estantes que llegaban hasta el techo—, la madre de Michael envolv¨Şa dos latas de guisantes para la se?ora Brunek. Las at¨® fuertemente y se las entreg¨® sin sonre¨Şr, sin un ?Hasta pronto? ni un ?Me alegro de verla?. (La se?ora Anton no hab¨Şa tenido una vida f¨˘cil.) Uno de los hijos de la se?ora Brunek —?Carl? ?Paul? ?Peter? Todos se parec¨Şan mucho— peg¨® la nariz al cristal de la vitrina de las golosinas. Una tabla de madera del suelo cruji¨® cerca del expositor de cereales, pero no eran m¨˘s que los huesos del viejo edificio, que se asentaban un poco m¨˘s en la tierra.

Michael estaba colocando pastillas de jab¨®n Woodbury en los estantes, detr¨˘s de la parte izquierda, la m¨˘s larga, del mostrador. Ten¨Şa veinte a?os; era un joven alto e iba vestido con prendas mal combinadas; ten¨Şa el pelo muy negro y lo llevaba demasiado corto; la cara era demasiado delgada, con un oscuro bigote que, pese a que se afeitaba con frecuencia, no tardaba en volver a aparecer. Estaba amontonando las pastillas de jab¨®n formando una pir¨˘mide: una base de cinco pastillas, un piso de cuatro, otro piso de tres?, aunque su madre hab¨Şa declarado en m¨˘s de una ocasi¨®n que prefer¨Şa una disposici¨®n m¨˘s compacta y menos creativa.

De pronto se oy¨®: ?Til¨Şn, til¨Şn! y ?Zas!, y lo que a primera vista parec¨Şa un torrente de jovencitas irrumpi¨® por la puerta. Con ellas entraron una r¨˘faga de aire fr¨Şo y el olor a gases de tubo de escape. ??Socorro!?, chill¨® Wanda Bryk. Su mejor amiga, Katie Vilna, rodeaba con el brazo a una chica desconocida ataviada con un abrigo rojo, a la que otra joven apretaba la sien derecha con un pa?uelo manchado de sangre.

—?Est¨˘ herida! ?Necesita ayuda! —grit¨® Wanda.

Michael dej¨® de amontonar pastillas de jab¨®n. La se?ora Brunek se llev¨® una mano a la mejilla, y Carl o Paul o Peter aspir¨® produciendo un silbido. Pero la se?ora Anton ni siquiera pesta?e¨®.

—?Por qu¨¦ la hab¨¦is tra¨Şdo aqu¨Ş? —pregunt¨®—. Llevadla a la droguer¨Şa.

—La droguer¨Şa est¨˘ cerrada —dijo Katie.

—?Cerrada?

—Eso dice en la puerta. El se?or Sweda se ha alistado en los guardacostas.

—?Que ha hecho qu¨¦?

La chica del abrigo rojo era muy guapa, pese al hilillo de sangre que resbalaba junto a una de sus orejas. Era m¨˘s alta que las dos chicas del vecindario, pero m¨˘s espigada, de complexi¨®n m¨˘s delgada, con una melena corta de cabello rubio oscuro, cortado a capas; su labio superior ten¨Şa dos picos tan marcados que parec¨Şan dibujados con bol¨Şgrafo. Michael sali¨® de detr¨˘s del mostrador para verla mejor.

—?Qu¨¦ ha pasado? —pregunt¨®, s¨®lo a ella, mir¨˘ndola de hito en hito.

—?Trae una tirita! ?Trae yodo! —le orden¨® Wanda Bryk. Hab¨Şa ido a la escuela primaria con Michael, y por lo visto se cre¨Şa autorizada para darle ¨®rdenes.

—He saltado de un tranv¨Şa —dijo la chica.

Ten¨Şa una voz grave y ronca que contrastaba con la d¨¦bil y aguda voz de Wanda. Sus ojos eran de un azul viol¨˘ceo, como los pensamientos. Michael trag¨® saliva.

—Hay un desfile en Dubrowski Street —iba explicando Katie a los dem¨˘s—. Los seis hijos de los Szapp se han alistado, ?no os hab¨¦is enterado? Y tambi¨¦n un par de amigos suyos. Han hecho una pancarta: ??Preparaos, japoneses! ?Vamos a por vosotros!?, y todo el mundo ha salido a despedirlos. Se ha congregado tanta gente que apenas pod¨Şan circular los autom¨®viles. Y Pauline, que volv¨Şa a casa del trabajo (hoy todos cierran antes de la hora), va y salta de un tranv¨Şa en marcha para unirse a la multitud.

El tranv¨Şa no pod¨Şa circular muy deprisa si el tr¨˘fico estaba casi detenido, pero nadie lo coment¨®. La se?ora Brunek emiti¨® un murmullo de comprensi¨®n. Carl o Paul o Peter dijo:

—?Me dejas ir, mam¨˘? ?Me dejas? ?Puedo ir a ver el desfile?

—Pens¨¦ que deb¨Şamos apoyar a nuestros chicos —le dijo Pauline a Michael.

Michael volvi¨® a tragar saliva y dijo:

—Ya, claro.

—Si te quedas lela no vas a poder ayudar mucho a nuestros chicos —observ¨® la chica que sujetaba el pa?uelo. Su tono, tolerante, indicaba que Pauline y ella eran amigas, aunque ella era menos atractiva: morena, con expresi¨®n reposada y unas cejas tan largas y rectas que parec¨Şa no tener emociones.

—Creemos que se ha golpeado la cabeza contra una farola —a?adi¨® Wanda—, pero con todo el jaleo, nadie estaba seguro. Ha aterrizado en nuestras faldas, por as¨Ş decirlo, y esta chica, Anna, iba detr¨˘s de ella. ??Jes¨˛s!?, he dicho yo. ??Est¨˘s bien?? Bueno, alguien ten¨Şa que hacer algo; no pod¨Şamos dejarla morir desangrada. ?No ten¨¦is tiritas?

—Esto no es ninguna farmacia —dijo la se?ora Anton. Y entonces, por asociaci¨®n de ideas, a?adi¨®—: ?Qu¨¦ mosca le ha picado a Nick Sweda? ?Como m¨Şnimo debe de tener treinta y cinco a?os!

Mientras tanto, Michael se hab¨Şa apartado de Pauline y se hab¨Şa reunido con su madre detr¨˘s de la parte m¨˘s corta del mostrador, donde estaba la caja registradora. Se agach¨®, desapareci¨® unos instantes, y volvi¨® a aparecer con una caja de puros en las manos.

—Vendajes —explic¨®.

No eran tiritas, sino un anticuado rollo de algod¨®n envuelto con papel azul oscuro, igual que el de los ojos de Pauline, un carrete de esparadrapo blanco y una botella de tintura de yodo de color sangre de buey. Wanda se adelant¨® para agarrarlos, pero no, Michael desenroll¨® ¨¦l mismo el algod¨®n y arranc¨® un pedazo de una esquina. Lo empap¨® con tintura de yodo y sali¨® de detr¨˘s del mostrador para colocarse frente a Pauline.

—D¨¦jame ver —dijo.

Hubo un silencio respetuoso y atento, como si todo el mundo comprendiera que aquel momento era muy importante; hasta la chica del pa?uelo, a la que Wanda hab¨Şa llamado Anna, aunque ella no pod¨Şa saber que Michael Anton era, por lo general, el chico m¨˘s reservado del barrio. Anna le apart¨® el pa?uelo de la sien a Pauline. Michael le levant¨® un mech¨®n de su cabello, como quien separa el p¨¦talo de una flor, y empez¨® a aplicarle el pedazo de algod¨®n. Pauline se qued¨® muy quieta.

La herida era una l¨Şnea roja de cinco cent¨Şmetros, larga pero no profunda, y ya se estaba cerrando.

—Ah —dijo la se?ora Brunek—. No va a necesitar puntos.

—?Eso no lo sabemos! —grit¨® Wanda, reacia a abandonar el dramatismo.

Pero Michael confirm¨®:

—No es nada.

Arranc¨® otro pedazo de algod¨®n y se lo aplic¨® a Pauline en la sien, sujet¨˘ndolo con dos trozos de esparadrapo entrecruzados. Ahora Pauline parec¨Şa la v¨Şctima de una pelea de historieta, y se ri¨®, como si lo supiera. Result¨® que ten¨Şa un hoyuelo en cada mejilla.

—Muchas gracias —le dijo a Michael—. Ven a ver el desfile con nosotras.

—De acuerdo —acept¨® ¨¦l.

As¨Ş de f¨˘cil.

—?Puedo ir yo tambi¨¦n? —pregunt¨® el hijo de la se?ora Brunek—. ?Puedo ir, mam¨˘? ?Por favor!

—?Chssst! —dijo la se?ora Brunek.

—Pero ?qui¨¦n me va a ayudar en la tienda? —le pregunt¨® la se?ora Anton a Michael.

Michael, como si no la hubiera o¨Şdo, se dio la vuelta para descolgar su chaqueta del perchero que hab¨Şa en un rinc¨®n. Era una chaqueta de colegial, de gruesa tela a cuadros grises. Michael se la puso y se la dej¨® desabrochada.

—?Listas? —pregunt¨® a las chicas.

Los otros se quedaron mir¨˘ndolo: su madre y la se?ora Brunek, y Carl o Paul o Peter, y la anciana y menuda se?ora Pelowski, que casualmente se acercaba a la tienda en el preciso instante en que Michael y las cuatro chicas sal¨Şan disparados por la puerta.

—?Qu¨¦?? —pregunt¨® la se?ora Pelowski—. ?Qu¨¦ demonios?? ?Ad¨®nde??

Michael ni siquiera aminor¨® el paso. Ya hab¨Şa recorrido media manzana, con tres chicas detr¨˘s y una cuarta junto a ¨¦l. Pauline se hab¨Şa agarrado del brazo de Michael y caminaba junto a ¨¦l con su brillante abrigo rojo.

Ya entonces, dijo m¨˘s tarde la se?ora Pelowski, supo que Michael estaba perdido.

En realidad, ?desfile? era una palabra demasiado formal para describir el tumulto de Dubrowski Street. Varias docenas de j¨®venes caminaban por el centro de la calzada, eso era verdad, pero todav¨Şa iban vestidos de civil y ni siquiera intentaban marcar el paso. El hijo mayor de John Piazy llevaba la gorra de marinero de John de la Gran Guerra. Otro chico, de nombre desconocido, se hab¨Şa echado sobre los hombros, a modo de capa, una manta reglamentaria del ej¨¦rcito. Formaban un desgre?ado, andrajoso y descuidado peque?o regimiento, con las caras cortadas y las narices goteando de fr¨Şo.

Aun as¨Ş, la gente estaba entusiasmada. Agitaba letreros y banderas americanas hechos en casa y la primera p¨˘gina del Baltimore Sun. Vitoreaba los discursos, cualquier discurso, cualquier frase que gritara alguien por encima de las cabezas de los dem¨˘s. ??Por A?o Nuevo ya habr¨¦is vuelto a casa, chicos!?, exclam¨® un individuo con orejeras, y ??Por A?o Nuevo! ?Hurra!?, se oy¨® circular en zigzag por la multitud.

Cuando apareci¨® Michael Anton con cuatro chicas, todo el mundo dio por hecho que ¨¦l tambi¨¦n hab¨Şa ido a alistarse. ??A por ellos, Michael!?, grit¨® alguien. Aunque la esposa de John Piazy dijo: ?Ah, no. Su madre se morir¨Şa, pobrecilla, con todo lo que ha sufrido ya?.

Una de las cuatro chicas, la que iba de rojo, pregunt¨®:

—?Vas a ir, Michael?

No era m¨˘s que una desconocida, pero muy atractiva. El rojo de su abrigo realzaba el resplandor natural de su piel, y el vendaje de la frente le daba un aire desenfadado y alocado. No es de extra?ar que Michael le lanzara una larga y reflexiva mirada antes de contestar.

—Pues? —dijo al fin, y entonces dio una peque?a sacudida con los hombros—. ?Pues claro que s¨Ş! —dijo.

Todos los que estaban cerca de ¨¦l lo aclamaron a gritos, y otra de las chicas —Wanda Bryk, de hecho— empuj¨® a Michael hasta que ¨¦ste se hubo mezclado con los j¨®venes que caminaban por el centro de la calle. Leo Kazmerow iba a su izquierda; las cuatro chicas correteaban por la acera a su derecha.

??Te queremos, Michael!?, grit¨® Wanda, y Katie Vilna dijo: ??Vuelve pronto!?, como si fuera a embarcarse hacia las trincheras en aquel preciso instante.

Y Michael qued¨® olvidado. La corriente lo arrastr¨® y lo sustituyeron otros j¨®venes. Davey Witt, Joe Dobek, Joey Serge. ??Id a ense?arles a esos japos con qui¨¦n se la est¨˘n jugando!?, gritaba el padre de Davey. Pues al fin y al cabo, iba diciendo un hombre, ?qui¨¦n sab¨Şa cu¨˘ndo tendr¨Şan otra ocasi¨®n de vengarse por lo de Polonia? Una anciana lloraba. John Piazy le dec¨Şa a todo el mundo que ninguno de sus hijos conoc¨Şa el significado de la palabra ?miedo?. Y varias personas estaban empezando la t¨Şpica conversaci¨®n de ?d¨®nde estabas t¨˛ cuando se supo?. Uno no se hab¨Şa enterado hasta aquella ma?ana; estaba enterrando a su madre. Otro se hab¨Şa enterado enseguida; hab¨Şa o¨Şdo el primer anuncio de la radio, pero lo hab¨Şa descartado creyendo que se trataba de otro enga?o de Orson Welles. Y una mujer estaba en la ba?era cuando su marido llam¨® a la puerta. ?No te lo vas a creer?, le dijo ¨¦l. ?Me qued¨¦ all¨Ş sentada —dijo ella—, sin moverme, hasta que se enfri¨® el agua?.

Wanda Bryk volvi¨® con Katie Vilna y la chica morena, pero sin la de rojo. La chica de rojo se hab¨Şa esfumado. Era como si se hubiera ido a la guerra con Michael Anton, coment¨® alguien.

Todos se dieron cuenta; todos los que, entre aquella multitud, conoc¨Şan a Michael. Fue lo bastante sorprendente para que se fijaran y lo comentaran unos con otros, y lo recordaran durante cierto tiempo.

Al d¨Şa siguiente se supo que hab¨Şan rechazado a Leo Kazmerow porque era dalt¨®nico. ?Dalt¨®nico!, dec¨Şa la gente. ?Acaso necesitabas distinguir los colores para luchar por tu pa¨Şs? A menos que no pudiera reconocer el color del uniforme de otro soldado, claro. Si estaba apuntando a alguien con su arma en medio de una batalla, por ejemplo. Pero todo el mundo estuvo de acuerdo en que hab¨Şa maneras de solucionar eso. ?Que lo pongan en un barco! ?Que lo sienten detr¨˘s de un ca?¨®n y que le ense?en d¨®nde tiene que apuntar!

Esa conversaci¨®n tuvo lugar en el colmado Anton. La se?ora Anton estaba hablando por tel¨¦fono, pero tan pronto como colg¨®, alguien le pregunt¨®:

—?Y qu¨¦ noticias hay de Michael, se?ora Anton?

—?Noticias? —dijo ella.

—?Se ha marchado ya?

—Michael no va a ir a ninguna parte —afirm¨® la se?ora Anton.

La se?ora Pozniak, la se?ora Kowalski y una de sus hijas se miraron. Pero nadie quiso discutir. La se?ora Anton hab¨Şa perdido a su marido en 1935, y luego, dos a?os m¨˘s tarde, a su primog¨¦nito, el atractivo y encantador Danny Anton, que muri¨® de una enfermedad degenerativa que se lo llev¨® cent¨Şmetro a cent¨Şmetro y m¨˛sculo a m¨˛sculo. Desde entonces, la se?ora Anton ya no era la misma, y ?qui¨¦n pod¨Şa recrimin¨˘rselo?

La se?ora Pozniak pidi¨® un paquete de cereales Cream of Wheat, jab¨®n Fels Naptha y una lata de jud¨Şas en salsa de tomate Heinz. La se?ora Anton puso cada art¨Şculo, cansinamente, encima del mostrador. Era una mujer muy seria, gris de pies a cabeza. No s¨®lo su cabello era gris, sino tambi¨¦n la piel, fl¨˘ccida y apagada, y los ojos sin brillo, y el deformado y desgastado jersey de hombre que llevaba encima de un vestido de algod¨®n a cuadros. Ten¨Şa la costumbre de mirar por encima del cliente mientras lo atend¨Şa, como si abrigara esperanzas de que apareciera alguien m¨˘s, alguien m¨˘s interesante.

Entonces son¨® el timbre de la puerta y entr¨® una chica con un abrigo rojo, con un paquete envuelto con papel en las manos.

—?Se?ora Anton? —dijo—. ?Se acuerda de m¨Ş?

La se?ora Pozniak no hab¨Şa terminado su pedido. Se dio la vuelta, con un dedo apoyado en la lista de la compra, y abri¨® la boca para protestar.

—Me llamo Pauline Barclay —explic¨® la chica—. Me hice un corte en la frente y su hijo me lo cur¨®. Le he tejido una bufanda. Espero que no sea demasiado tarde.

—Demasiado tarde ?para qu¨¦? —pregunt¨® la se?ora Anton.

—?Todav¨Şa no se ha marchado Michael al frente?

—?Al frente?

La se?ora Anton pronunci¨® aquella palabra separando un poco las dos s¨Şlabas, como si se atascara. Daba la impresi¨®n de que se estaba imaginando la fachada de una casa, o la cara de alguien.

Antes de que Pauline pudiera explicarse mejor, la puerta volvi¨® a tintinear al abrirse y apareci¨® Michael con su andrajosa chaqueta a cuadros. Deb¨Şa de haber visto a Pauline en la calle; se not¨® por el fingido respingo de sorpresa.

—?Pauline! ?Eres t¨˛! —dijo. (Nunca se le hab¨Şa dado bien el teatro.)

—Te he tejido una bufanda —replic¨® ella. Le mostr¨® el paquete sujet¨˘ndolo con sus manos enguantadas e inclin¨® la cara, de delicadas facciones. La peque?a tienda estaba tan abarrotada que las narices de Pauline y Michael casi se tocaban.

—?Es para m¨Ş? —dijo Michael.

—Para que te la lleves al frente.

Michael le lanz¨® una fugaz mirada a su madre. Luego tom¨® a Pauline por el codo y dijo:

—Vamos a beber una Coca-Cola.

—Ah, bueno, me parece?

—?Michael? Acaban de hacerme otro pedido por tel¨¦fono —dijo la se?ora Anton.

Pero Michael contest¨®:

—No tardar¨¦ —y condujo a Pauline hasta la puerta.

Dejaron atr¨˘s un espacio mayor del que hab¨Şan ocupado, o eso pareci¨®.

La se?ora Pozniak hizo una larga pausa, por si la se?ora Anton ten¨Şa algo interesante que decir. Pero no. Miraba con seriedad a su hijo mientras pasaba una mano por los bordes de la caja de Cream of Wheat, como si quisiera cuadrar las esquinas.

La se?ora Pozniak carraspe¨® y pidi¨® una botella de melaza.

Las ventanas de los salones de St. Cassian Street estaban decoradas con motivos militares; de la noche a la ma?ana, las v¨Şrgenes benditas, los caniches de porcelana y las flores de seda hab¨Şan sido sustituidos por banderas americanas, lazos de cinta de color rojo, blanco y azul y libros de geograf¨Şa de primaria abiertos por la p¨˘gina del mapa de Europa. Aunque, en algunos casos, los art¨Şculos religiosos permanecieron en su sitio. Las hojas de palma del Domingo de Ramos de la se?ora Szapp, por ejemplo, siguieron donde estaban incluso despu¨¦s de que engancharan una bandera con seis estrellas de raso al marco de madera de la ventana. Y ?por qu¨¦ no? Cuando todos tus hijos arriesgaban la vida por su pa¨Şs, necesitabas toda la mediaci¨®n que pudieras conseguir.

El se?or Kostka pregunt¨® a Michael en qu¨¦ cuerpo del ej¨¦rcito se hab¨Şa alistado. Fue en la droguer¨Şa Sweda, que hab¨Şa vuelto a abrir, regentada ahora por el cu?ado del se?or Sweda. Michael y Pauline estaban sentados a una de las mesas con tablero de m¨˘rmol; desde hac¨Şa unos d¨Şas, se los ve¨Şa juntos a menudo.

—En el Ej¨¦rcito de Tierra —contest¨® Michael, y el se?or Kostka repuso:

—?En serio? Pens¨¦ que te alistar¨Şas en la Marina.

—Es que me mareo —confes¨® Michael.

—Pues mira, jovencito, el Ej¨¦rcito de Tierra no te va a mandar al frente en autom¨®vil, ?sabes? —le espet¨® el se?or Kostka.

Michael puso cara de susto.

—?Y cu¨˘ndo te vas al campamento? —inquiri¨® el se?or Kostka.

Michael hizo una pausa, y luego respondi¨®:

—El lunes.

—?El lunes! —era s¨˘bado—. ?Ya ha encontrado tu madre a alguien que la ayude en la tienda?

Uf, agudo; muy agudo. Todo el mundo sab¨Şa que la se?ora Anton no ten¨Şa ni idea de que Michael se hab¨Şa alistado. Pero ?qui¨¦n iba a dec¨Şrselo? Hasta la se?ora Zack, famosa por entrometerse en todo, afirmaba que no ten¨Şa valor para hacerlo. Todos estaban esperando que lo hiciera Michael; pero all¨Ş estaba ¨¦l, tom¨˘ndose una Coca-Cola con Pauline, y lo ¨˛nico que dijo fue:

—Estoy seguro de que encontrar¨˘ a alguien.

Pauline volv¨Şa a ir vestida de rojo. Por lo visto el rojo era su color favorito. Un jersey rojo sobre una impecable blusa blanca con cuello redondo. Ahora ya se sab¨Şa que viv¨Şa en un barrio al norte de Eastern Avenue; que ni siquiera era cat¨®lica; que trabajaba de recepcionista en la agencia inmobiliaria de su padre. Y ?c¨®mo se sab¨Şa eso? Pues gracias a Wanda Bryk, que de la noche a la ma?ana se hab¨Şa convertido en la mejor amiga de Pauline. Fue Wanda quien asegur¨® a todos que Pauline era la persona m¨˘s simp¨˘tica del mundo. ?Y tan divertida! ?Tan vivaracha! Siempre estaba planeando alguna diablura. Pero hab¨Şa otros que ten¨Şan sus reservas. Los que ahora estaban sentados en la helader¨Şa, por ejemplo. ?Creen que no aguzaban el o¨Şdo para o¨Şr las tonter¨Şas que Pauline pudiera estar meti¨¦ndole en la cabeza a Michael? Y adem¨˘s la ve¨Şan reflejada en el espejo que hab¨Şa detr¨˘s del mostrador. Ve¨Şan c¨®mo agachaba la cabeza y escond¨Şa la cara, toda recatada, con sus hoyuelos en las mejillas, jugueteando, coqueta, con la pajita de su Coca-Cola. La oyeron murmurar que no podr¨Şa pegar ojo por las noches, que iba a sufrir mucho por ¨¦l. ?Qu¨¦ derecho ten¨Şa ella a sufrir por ¨¦l? ?Pero si apenas lo conoc¨Şa! Michael era uno de ellos, uno de los muchachos predilectos del barrio, aunque hasta ahora nunca lo hab¨Şan considerado un tipo rom¨˘ntico. (Desde hac¨Şa unos d¨Şas, unas cuantas chicas, Katie Vilna y algunas m¨˘s, hab¨Şan empezado a preguntarse si tendr¨Şa cualidades insospechadas.)

La anciana se?ora Jakubek, que se estaba tomando un agua de Seltz en la barra con la se?ora Pelowski, explic¨® que la noche anterior se hab¨Şa acercado a Pauline en el cine y le hab¨Şa dicho que se parec¨Şa a Deanna Durbin.

—Es la verdad, se parece un poco —se defendi¨®—. Ya s¨¦ que ella es rubia, pero tiene la misma? ay, no s¨¦ c¨®mo decirlo, esa piel suave y blandita, como para hincarle el diente. Pues ?sabes qu¨¦ me contest¨® ella? ??Deanna Durbin??, dijo. ??No es verdad! ?Yo soy como soy! ?No me parezco a nadie!?

La se?ora Pelowski chasque¨® la lengua, solidariz¨˘ndose con su amiga, y repuso:

—Y t¨˛ s¨®lo intentabas ser amable con ella.

—A m¨Ş me encantar¨Şa que alguien me dijera que me parezco a Deanna Durbin.

La se?ora Pelowski ech¨® el cuerpo hacia atr¨˘s, sin bajarse del taburete, y examin¨® a la se?ora Jakubek.

—Oye, pues ?sabes que te pareces? La forma de la barbilla, un poco —dijo.

—Yo s¨®lo puedo pensar en la pobre madre de Michael. Y esa chica no es nadie, no tiene ra¨Şces. Ni siquiera es ucraniana. ?Ni italiana! Si fuera italiana, podr¨Şa aceptarlo. ?Pero una ?Barclay?! Michael y ella no tienen absolutamente nada en com¨˛n.

—Es como Romeo y Julieta —observ¨® la se?ora Pelowski.

Ambas cavilaron un momento; luego volvieron a mirar hacia el espejo. Vieron que Pauline estaba llorando, y que Michael se hab¨Şa inclinado sobre la mesa para sujetarle con ambas manos aquella cabeza que parec¨Şa un crisantemo.

—La verdad es que parecen muy enamorados —afirm¨® la se?ora Jakubek.

Aquella noche hab¨Şa una gran fiesta de despedida en honor a Jerry Kowalski. Los Kowalski siempre armaban m¨˘s jaleo que nadie. Otras familias hab¨Şan despedido a sus hijos aquella misma semana y no hab¨Şan organizado m¨˘s que una sencilla cena hogare?a, pero los Kowalski alquilaron el sal¨®n de actos de la Asociaci¨®n de Hijos de Varsovia y contrataron a Lenny Zee y los Dulcetones para que tocaran. La se?ora Kowalski y su madre cocinaron durante d¨Şas; llevaron barriles gigantescos de cerveza. Invitaron a toda la parroquia de St. Cassian, as¨Ş como a unos cuantos miembros de la de St. Stan.

Y asistieron todos, por supuesto. Hasta hab¨Şa ni?os de pecho y cr¨Şos de varias edades; incluso fue el se?or Zynda en su silla de ruedas de madera con asiento de mimbre. La se?ora Anton lleg¨® con una blusa con volantes y una falda con peto ribeteado que la hac¨Şa parecer m¨˘s gris que nunca, y Michael llevaba un traje que le quedaba peque?o y que seguramente hab¨Şa heredado de su padre. Las mu?ecas, desnudas y bastas, le asomaban por las mangas. En la barbilla ten¨Şa un trocito de papel higi¨¦nico blanco pegado a un corte.

Pero ?d¨®nde estaba Pauline?

No cab¨Şa duda de que la hab¨Şan invitado, al menos impl¨Şcitamente. ?Ven con quien quieras?, le hab¨Şa dicho la se?ora Kowalski a Michael (delante de su madre, nada menos. Bueno, la se?ora Kowalski ten¨Şa fama de p¨Şcara). Pero las ¨˛nicas chicas que hab¨Şa all¨Ş eran las del barrio, y cuando empez¨® a sonar la primera polca, fue Katie Vilna quien se acerc¨® a Michael y lo arrastr¨® a la pista de baile. Era la m¨˘s atrevida del grupo. Le tom¨® la mano con fuerza, a pesar de que ¨¦l ofrec¨Şa resistencia. Al final, Michael cedi¨® y empez¨® a brincar torpemente, mirando de vez en cuando hacia la puerta como si esperara ver aparecer a alguien por ella.

El sal¨®n de actos de la Asociaci¨®n era una especie de almac¨¦n, con suelo de madera astillado y vigas de metal, iluminado con bombillas desnudas colgadas del techo. Pegadas a la pared del fondo hab¨Şa unas cuantas mesas de juego cubiertas con manteles bordados a mano, verdaderas reliquias, y era all¨Ş donde se hab¨Şan reunido las mujeres m¨˘s ancianas, inspeccionando los pierogi de la se?ora Kowalski y colocando bien, con mucho remilgo, los ramitos de perejil de adorno cada vez que alguno de los hombres se acercaba a llenarse el plato. Cuando se retiraban y se quedaban de pie contemplando el baile, sol¨Şan agarrarse las manos sobre el est¨®mago como si llevaran encima un delantal que se las tapara, aunque ninguna de ellas llevaba delantal. Hicieron comentarios sobre los ¨˘giles pasos del abuelo Kowalski, sobre la evidente frialdad entre los Wysocki (reci¨¦n casados) y, como es l¨®gico, sobre el incre¨Şble descaro de Katie Vilna.

—Esa chica es una desvergonzada —asever¨® la se?ora Golka—. Me morir¨Şa de verg¨ąenza si alguna de mis hijas persiguiera a un chico de ese modo.

—De todos modos, no tiene muchas posibilidades, con esa tal Pauline rondando por aqu¨Ş.

—Por cierto, ?d¨®nde est¨˘ Pauline? ?No os parece que deber¨Şa estar aqu¨Ş?

—No va a venir —anunci¨® Wanda.

Wanda se les hab¨Şa acercado sin que ellas se dieran cuenta, pues la m¨˛sica hab¨Şa apagado el ruido de sus pasos; de otro modo, las mujeres jam¨˘s habr¨Şan hecho aquel comentario sobre Katie. Wanda se sirvi¨® una kielbasa* en el plato y dijo:

—Pauline est¨˘ ofendida porque Michael no ha pasado a recogerla.

—?Pasar a recogerla?

—Por su casa.

—Pero ?por qu¨¦??

—Michael no quer¨Şa molestar a su madre. Ya saben c¨®mo se pone a veces la se?ora Anton. Le dijo a Pauline que se encontrar¨Şan aqu¨Ş; fingir¨Şan que hab¨Şan tropezado el uno con el otro por casualidad. Y al principio a ella le pareci¨® bien, pero creo que despu¨¦s se lo pens¨® mejor, porque esta noche, cuando la he llamado por tel¨¦fono, me ha dicho que no pensaba venir. Me ha dicho que ella es la clase de chica de la que un chico deber¨Şa sentirse orgulloso, y no avergonzado y acobardado.

Wanda se dirigi¨® hacia la mesa de los postres, dejando tras ella un rastro de silencio.

—Bueno, tiene raz¨®n —concluy¨® la se?ora Golka—. Las chicas tienen que marcar ciertas pautas.

—Pero ¨¦l s¨®lo lo ha hecho pensando en su madre.

—Ya, pero ?de qu¨¦ le va a servir eso, si me permites preguntarlo, cuando Dolly Anton est¨¦ muerta y enterrada y Michael se haya convertido en un triste solter¨®n?

—?Por el amor de Dios! —exclam¨® la se?ora Pozniak—. ?El chico s¨®lo tiene veinte a?os! Le queda mucho todav¨Şa para convertirse en un triste solter¨®n.

La se?ora Golka no parec¨Şa convencida. Segu¨Şa con la mirada a Wanda.

—Pero ?lo sabe ¨¦l? —pregunt¨®—. ?O no lo sabe?

—Si sabe ?qu¨¦?

—Si sabe que Pauline est¨˘ enfadada. ?Se lo ha dicho Wanda?

Varias mujeres empezaron a inquietarse.

—?Wanda! —grit¨® una—. ?Wanda Bryk!

Wanda se dio la vuelta, con el plato en alto.

—?Ya le has dicho a Michael que Pauline no piensa venir?

—No, ella quiere hacerlo sufrir —contest¨® Wanda; se dio la vuelta de nuevo y, con un r¨˘pido movimiento, tom¨® una pasta de una fuente.

Hubo otro silencio, y luego las mujeres dijeron a la vez:

—Ah.

Los Dulcetones dejaron de tocar y el se?or Kowalski dio unos golpecitos en el micr¨®fono, produciendo una serie de ruidos rasposos y estridentes que recorrieron la sala.

—En nombre de Barbara y en el m¨Şo propio? —dijo. Ten¨Şa los labios demasiado cerca del micr¨®fono, y cada B produc¨Şa una explosi¨®n. Varias personas se taparon los o¨Şdos. Mientras tanto, los ni?os jugaban al pilla pilla, y los beb¨¦s intentaban dormirse en los nidos que sus madres les hab¨Şan hecho con los abrigos; varios j¨®venes que estaban cerca de los barriles de cerveza se estaban poniendo cada vez m¨˘s gritones y fanfarrones.

De modo que nadie se fij¨® en que Michael se hab¨Şa escabullido. O quiz¨˘ no se escabull¨®; quiz¨˘ se march¨® sin ning¨˛n disimulo. Hasta su madre estaba entonces concentrada en lo que ocurr¨Şa, en los discursos para desearle suerte a Jerry, en la oraci¨®n del padre Pasko, en los v¨Ştores y los aplausos.

En cambio, s¨Ş se fijaron en Michael cuando regres¨®, eso sin duda. Entr¨® por la gran puerta de tablones, tan valiente, con Pauline de la mano. Y cuando la ayud¨® a quitarse el abrigo —algo que nadie se hab¨Şa dado cuenta de que Michael supiera hacer— result¨® que Pauline llevaba un vestidito negro que la diferenciaba de las otras chicas con sus chalecos acordonados, sus blusas fruncidas con cintas y sus faldas bordadas de volantes. Pero lo que llam¨® m¨˘s la atenci¨®n fueron sus ojos, que estaban h¨˛medos. Cada una de aquellas largas pesta?as era una p¨˛a mojada y separada de las dem¨˘s. Y la sonrisa que le dirigi¨® a Wanda Bryk fue la sonrisa l¨˘nguida, compungida y contrita de quien acaba de pasar un rato llorando.

En fin, resultaba evidente que Michael y ella hab¨Şan estado hablando.

Pauline mir¨® a Michael con expectaci¨®n; ¨¦l hizo acopio de valor, se puso derecho y volvi¨® a tomar a Pauline de la mano. Entr¨® con ella en la sala, pas¨® por delante del micr¨®fono donde Jerry se hab¨Şa quedado plantado, con una sonrisa tonta en los labios; por delante del acordeonista, que coqueteaba con Katie; y lleg¨® junto a las mujeres que estaban sentadas en su corrillo de sillas plegables.

—Mam¨˘ —le dijo a su madre—, te acuerdas de Pauline, ?verdad?

Su madre ten¨Şa un plato apoyado en el borde de su regazo, sujeto con ambas manos; en el plato, un trozo de remolacha nadaba en salsa de r¨˘bano picante. Levant¨® la cabeza y lo mir¨® con gesto sombr¨Şo.

—Pauline es? mi novia, por as¨Ş decirlo —dijo Michael.

Pese a lo tarde que era, el ruido era ensordecedor (con tanto ni?o cansado suelto), pero donde estaba sentada la se?ora Anton el silencio se extendi¨® como las ondas que se forman alrededor de una piedra al caer al agua.

Pauline dio un paso adelante; esta vez compuso una sonrisa sentida y se le marcaron mucho los hoyuelos.

—?Vamos a ser muy buenas amigas, se?ora Anton! —dijo—. Nos haremos compa?¨Şa mientras Michael est¨¦ fuera.

—?Fuera? —dijo la se?ora Anton.

Pauline sigui¨® sonri¨¦ndole. A pesar de las pesta?as h¨˛medas, ten¨Şa una especie de j¨˛bilo natural. Su piel parec¨Şa emanar luz.

—Me he alistado en el ej¨¦rcito, mam¨˘ —anunci¨® Michael.

La se?ora Anton se qued¨® de piedra. Entonces se puso en pie, pero de un modo tan vacilante que la mujer que estaba a su lado se levant¨® tambi¨¦n y le quit¨® el plato de las manos. La se?ora Anton lo solt¨® sin siquiera mirarla. Dio la impresi¨®n de que, de no ser por la intervenci¨®n de la otra, ella lo habr¨Şa dejado caer al suelo.

—No puedes hacer eso —le dijo a Michael—. Eres lo ¨˛nico que me queda. Jam¨˘s te obligar¨Şan a alistarte.

—Pues me he alistado. El lunes tengo que presentarme para la instrucci¨®n.

La se?ora Anton se desmay¨®.

Cay¨® de una forma muy extra?a, en vertical, no desplom¨˘ndose hacia atr¨˘s sino hundi¨¦ndose despacio, completamente erguida, en los pliegues de su falda. (Como cuando la bruja malvada se fund¨Şa en El mago de Oz, as¨Ş lo describi¨® m¨˘s tarde un ni?o.) Habr¨Şan podido sujetarla, pero nadie fue lo bastante r¨˘pido. Tambi¨¦n Michael se qued¨® mirando, estupefacto, hasta que su madre lleg¨® al suelo. Entonces dijo: ??Mam¨˘??; se arrodill¨® de golpe junto a ella y empez¨® a darle palmadas en las mejillas. ??Mam¨˘! ?Dime algo! ?Despierta!?

—Ap¨˘rtate y d¨¦jala respirar —le ordenaron las mujeres. Se levantaron, retiraron las sillas y echaron de all¨Ş a los hombres—. Tumbadla. Bajadle la cabeza —la se?ora Pozniak agarr¨® a Pauline por los codos y la hizo a un lado. La se?ora Golka envi¨® a una de sus gemelas a buscar agua.

—?Llamen a un m¨¦dico! ?Llamen a una ambulancia! —gritaba Michael, pero las mujeres le dijeron:

—Se pondr¨˘ bien —y una de ellas, la se?ora Serge, una viuda, exhal¨® un suspiro y dijo:

—D¨¦jala descansar, pobrecilla.

La se?ora Anton abri¨® los ojos, mir¨® a Michael y volvi¨® a cerrarlos.

Dos mujeres la ayudaron a incorporarse; despu¨¦s la levantaron y la sentaron en una silla, sin parar de decir:

—Te pondr¨˘s bien. Tranquila, con calma.

Cuando se hubo sentado, la se?ora Anton se dobl¨® por la cintura y se tap¨® la cara con ambas manos. La se?ora Pozniak le dio unas palmadas en el hombro y chasque¨® d¨¦bilmente la lengua.

Michael se qued¨® a cierta distancia, con las manos metidas bajo las axilas. Unos cuantos hombres le daban palmadas en la espalda para tranquilizarlo, pero no parec¨Şa que eso sirviera de nada. Y Pauline se hab¨Şa esfumado. Ni siquiera Wanda Bryk la hab¨Şa visto marcharse.

Los Dulcetones se paseaban sin saber qu¨¦ hacer entre sus instrumentos; unos ni?os se estaban peleando; Jerry Kowalski segu¨Şa plantado junto al micr¨®fono, con la boca abierta. Hab¨Şa un velo de humo de cigarrillo suspendido bajo las altas vigas. Ol¨Şa a col en vinagre y a sudor. Las mesas estaban arrasadas: hab¨Şa platos casi vac¨Şos con restos de jugos amarronados, cucharas de servir manchando los manteles, ramitos de perejil mustios y enmara?ados.

M¨˘s tarde todos coincidieron en que aquella fiesta hab¨Şa sido un error. Dijeron que no organizas una fiesta cuando tus hijos se marchan de casa para ir a morir a la guerra.

Tu suscripci¨®n se est¨˘ usando en otro dispositivo

?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?

Si contin¨˛as leyendo en este dispositivo, no se podr¨˘ leer en el otro.

FlechaTu suscripci¨®n se est¨˘ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨Ş podr¨˘s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨˘ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨˘ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.

?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨Ş para contratar m¨˘s cuentas.

En el caso de no saber qui¨¦n est¨˘ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨Ş.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨˘ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨˘ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨Ş los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.